Ética militar

La ética militar es un conjunto de prácticas y discursos que sirven para orientar a las fuerzas armadas y a sus integrantes para que actúen conforme a unos valores y unas normas determinadas, y para mostrar al conjunto de la ciudadanía esos valores de referencia.

La humanidad ha organizado guerras a lo largo de 5000 años. Durante todo este tiempo también ha intentado, con poco éxito, crear regímenes capaces de impedir la guerra o de limitar los efectos destructivos. La ética militar tradicional, y especialmente la teoría de la guerra justa, se ocupa de las cuestiones relativas a las justificaciones dadas para el uso de la fuerza (jus ad bellum o "derecho a la guerra"), de qué cosas pueden justificarse en el contexto del uso de esta fuerza (jus in bello o "derecho en la guerra") y finalmente las preguntas relativas a la reconstrucción después de la guerra (jus post bellum). Por otro lado una visión alternativa llama la atención sobre el papel de los militares en la construcción progresiva de la paz, como estado (incompleto) de justicia social de carácter multifacético (económico, legal, política, cultural, religiosos, simbólico, etc.) que debe siempre condicionar la resolución de conflictos por vías que no sean violentas.

Las fuerzas armadas nacionales y multinacionales deben jugar en prioridad un papel preventivo y disuasivo. Su intervención puede llegar a ser inevitable a pesar de todo, como último recurso, especialmente frente a un genocidio, siempre en el marco de un derecho de los conflictos armados que posiblemente necesita ser actualizado, y bajo mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Teoría de la ética militar

La Teoría de la guerra justa

La Teoría de la guerra justa es modelo de pensamiento y un conjunto de reglas de conducta morales que definen en qué condiciones la guerra puede ser un acto moralmente aceptable. La teoría de la guerra justa puede dividirse en tres categorías:

- Jus ad bellum: concierne especialmente las razones para llevar a cabo una guerra.

- Jus in bello: concierne la justicia sobre el comportamiento de los participantes en el conflicto.

- Jus post bellum: concierne la fase terminal y los acuerdos de paz que deben ser equitables para las partes involucradas.

Antigüedad

China

La filosofía china produjo una gran cantidad de trabajo sobre la guerra, gran parte de ella durante la dinastía Zhou , especialmente el periodo de los reinos combatientes. La guerra fue justificada solo como último recurso y solo por el legítimo soberano; sin embargo, no estaba permitido cuestionar la decisión del emperador sobre la necesidad de una acción militar. El éxito de una campaña militar fue prueba suficiente de que la campaña había sido justa.[1]

Grecia

Los principios de guerra justa están presentes en las obras de Platón y Aristóteles. En Aristóteles, la esclavitud es conveniente y justa, pues el esclavo ha de ser naturalmente inferior al amo, los cuales no debían ser griegos sino de otras razas.[2]

La teoría aristotélica de la guerra justa se distancia de la actualidad, especialmente por su opinión de la guerra como justificación para esclavizar a los "esclavos naturales". En la filosofía aristotélica, la abolición de la "esclavitud natural " socavaría la libertad cívica. Aristóteles generalmente tiene una opinión favorable de la guerra, la exaltó como una oportunidad para la virtud y escribió que "el ocio que acompaña a la paz" tiende a hacer a las personas "arrogantes". La guerra para "evitar ser esclavizados por otros" se justifica como defensa propia. Él escribe que la guerra "obliga a la gente a ser justa y moderada", sin embargo, para ser justa "la guerra debe ser elegida por el bien de la paz" (con la excepción de las guerras de agresión discutidas anteriormente). Según The Cambridge Companion to Aristotle's Politics, los objetivos de esta guerra agresiva eran las personas no griegas, y señalaron la opinión de Aristóteles de que "nuestros poetas dicen que 'es correcto que los griegos gobiernen a los no griegos'".[3][4] La guerra es justa cuando se contiende contra hombres que por naturaleza deben ser gobernados, no quieren someterse.[5]

Roma

La explicación más clara de la teoría de guerra justa en el mundo antiguo se encuentra en De officiis (De oficios) de Cicerón, Libro 1, secciones 1.11.33-1.13.41.

Edad Media

San Agustín

La noción de «orden» reviste una importancia especial a lo largo de todo el pensamiento agustiniano. En el plano político, el orden es la paz: «La disposición de los seres iguales y desiguales, ocupando cada uno el lugar que le corresponde». Esta definición tiene un trasfondo platónico, pues también Platón había insistido en su República que una sociedad bien ordenada (justa) era aquella en la que cada uno ocupaba el lugar en función de su alma. Sea cual sea el mecanismo con el que una sociedad se ordene, toda sociedad tiende a la paz.[6]

La insistencia en la justicia con sus raíces en la doctrina cristiana la aplicó Agustín de Hipona a la guerra. Consideraba que toda guerra es malvada y que atacar y saquear a otros estados es injusto, pero aceptaba que existe una "guerra justa" librada por una causa justa, como defender el Estado de una agresión o restaurar la paz si bien hay que recurrir a ella con remordimientos y como último recurso.[7] En este sentido, incluso la guerra es vista por Agustín como un instrumento de paz. Ningún pueblo hace la guerra por hacer la guerra, sino siempre como un medio para conquistar la paz.

San Agustín sostuvo que, si bien las personas no deben recurrir inmediatamente a la violencia, "Dios ha dado la espada al gobierno por una buena razón" (citando a Romanos 13:4). Afirmó que el pacifismo frente a un grave error que solo podría ser detenido por la violencia, sería un pecado. La defensa de uno mismo o de otros podría ser una necesidad, especialmente cuando está ordenada por una autoridad legítima:

Los que han emprendido la guerra en obediencia al mandato divino, o de conformidad con sus leyes, han representado en sus personas la justicia pública o la sabiduría del gobierno, y en esta capacidad han dado muerte a hombres malvados; tales personas de ninguna manera han violado el mandamiento "No matarás"La Ciudad de Dios

Para Agustín de Hipona la guerra justa es un mecanismo de defensa para los combatientes justos que, por decreto divino, no tienen más remedio que someterse a sus autoridades políticas y deben tratar de garantizar el cumplimiento de su deber de lucha de guerra de la manera más justa posible, incluso si está a órdenes de un mal gobierno:[8]

A los siervos de Cristo, ya sean reyes, príncipes, jueces, soldados o provinciales, ya sean ricos o pobres, hombres libres o esclavos, hombres o mujeres, se les ordena, si es necesario, que soporten la maldad de un estado completamente corrupto. y por esa resistencia para ganarse un lugar de gloriaLa Ciudad de Dios

Santo Tomás de Aquino

Santo Tomás de Aquino, basándose en San Agustín, escribe al referirse a la guerra justa: "Para que la guerra sea justa, se requieren tres condiciones.

Primera parte de la obra: la autoridad del príncipe bajo cuyo mandato se hace la guerra. No incumbe a la persona particular declarar la guerra, porque puede hacer valer su derecho ante tribunal superior; además, la persona particular tampoco tiene competencia para convocar a la colectividad, cosa necesaria para hacer la guerra. Ahora bien, dado que el cuidado de la república ha sido encomendado a los príncipes, a ellos compete defender el bien público de la ciudad, del reino o de la provincia sometidos a su autoridad. Pues bien, del mismo modo que la defienden lícitamente con la espada material contra los perturbadores internos, castigando a los malhechores, a tenor de las palabras del Apóstol: «No en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal» (Rm 13,4), le incumbe también defender el bien público con la espada de la guerra contra los enemigos externos. Por eso se recomienda a los príncipes: «Librad al pobre y sacad al desvalido de las manos del pecador» (Ps 81,41), y San Agustín, por su parte, en el libro Contra Faust. enseña: «El orden natural, acomodado a la paz de los mortales, postula que la autoridad y la deliberación de aceptar la guerra pertenezca al príncipe»[9]

Segunda: Se requiere causa justa. Es decir, que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa. Por eso escribe también San Agustín en el libro Quaest: «Suelen llamarse guerras justas las que vengan las injurias; por ejemplo, si ha habido lugar para castigar al pueblo o a la ciudad que descuida castigar el atropello cometido por los suyos o restituir lo que ha sido injustamente robado»[10]

Tercera: Se requiere, finalmente, que sea recta la intención de los contendientes; es decir, una intención encaminada a promover el bien o a evitar el mal. Por eso escribe igualmente San Agustín en el libro De verbis Dom.: "Entre los verdaderos adoradores de Dios, las mismas guerras son pacíficas, pues se promueven no por codicia o crueldad, sino por deseo de paz, para frenar a los malos y favorecer a los buenos". Puede, sin embargo, acontecer que, siendo legítima la autoridad de quien declara la guerra y justa también la causa, resulte, no obstante, ilícita por la mala intención. San Agustín escribe en el libro Contra Faust.: «En efecto, el deseo de dañar, la crueldad de vengarse, el ánimo inaplacado e implacable, la ferocidad en la lucha, la pasión de dominar y otras cosas semejantes, son, en justicia, vituperables en las guerras»[11]

Edad Moderna

Francisco de Vitoria

El salmantino Francisco de Vitoria escribió en 1538 Reelecciones del Estado, de los indios, y del derecho de la guerra. En esta obra formuló los títulos jurídicos para legitimar la ocupación española en América. En la reelección segunda desarrolla una teoría general del derecho a la guerra. Su exposición se divide en cuatro proposiciones: licitud de las guerras para los cristianos, autoridad competente para declarar y hacer la guerra, causas justas de la guerra y actos lícitos contra el enemigo en la guerra.[12]

La licitud de la guerra para los cristianos

Vitoria establece la distinción entre enunciados de precepto y enunciados de consejo. Como precepto acepta que la guerra está prohibida para los cristianos por las sagradas escrituras.[13] Como enunciado de consejo argumenta que es lícito para los cristianos hacer la guerra, para lo que se basa en las palabras que San Juan Bautista dirige a los soldados: no maltraten ni hagan daño y, en el comentario de San Agustín a éstas: "si la religión cristiana prohibiera totalmente las guerras se les hubiese ordenado dejar las armas.[14] Luego, citando el Evangelio y a Santo Tomás, llega a probar la licitud de la guerra defensiva y ofensiva. Es lícito repeler una agresión con la fuerza y lícito reclamar por una injuria recibida.[15]

La autoridad competente para declarar y hacer la guerra

Vitoria divide esta proposición en tres argumentos. Primero, afirma que cualquier particular puede hacer la guerra defensiva y no sólo para defenderse a sí mismo sino que sus bienes y sus cosas.Segundo, afirma que cualquier república tiene derecho a declarar y hacer la guerra y, tercero dice que el príncipe tiene la misma autoridad que la república.[16]

Las causas justas de la guerra

Según Vitoria, la única causa justa de guerra, respetando el principio de proporcionalidad de los medios, es la injuria recibida. Funda su afirmación en la definición de guerra justa que da San Agustín: "Las guerras justas suelen definirse diciendo que son aquellas en que se toma satisfacción de las injurias, si ha de castigarse a una ciudad o a una nación que no se ocupa en reparar el daño causado por sus súbditos ni de devolver lo quitado injustamente.[14]

Actos lícitos contra el enemigo en guerra justa

la guerra justa está subdividida en varias opciones o partes, entre ellas están:

- Primera proposición: En la guerra es lícito hacer todo lo necesario para la defensa del bien público.

- Segunda proposición: Es lícito recobrar las cosas perdidas y sus intereses.

- Tercera proposición: Es lícito resarcirse con los bienes del enemigo de los gastos de la guerra y de todos los daños causados por él injustamente.

- Cuarta proposición: El príncipe que hace una guerra justa podrá hacer cuanto sea necesario para mantener la paz y la seguridad frente a sus enemigos.

- Quinta proposición: Después de obtenida la victoria, recobradas las cosas y asegurada la paz, se puede vengar la injuria recibida de los enemigos y castigarlos por las injurias inferidas.[14]

Algunas reflexiones sobre las proposiciones

Según Vitoria, para hacer la guerra no basta la simple creencia del príncipe en que una causa es justa , ya que si se da el caso, la guerra sería justa para ambos bandos en conflicto. Por lo tanto, aconseja revisar la justicia y sus causas, así como las razones aducidas por los adversarios. Por otra parte, si a los súbditos les consata la injusticia de una guerra no les es lícito ir a ella aún por mandato del príncipe. esto en virtud de la ilicitud de dar muerte a inocentes.[17] Esta preocupación por la justicia de la guerra obliga a los consejeros del rey a examinar las causas de una guerra justa ya que si se concreta una guerra injusta, parecería contar con el consentimiento de ellos ya que "a cada uno se imputa lo que puede y debe impedir si no lo impide".[18] Luego, Vitoria reflexiona sobre el caso de que ambas partes beligerantes tengan razones aparentes y probables y enumera algunas reglas prácticas para tal situación para entonces preguntarse por la posibilidad que una guerra sea justa para ambas partes, lo que resuelve afirmando que tal probabilidad se daría sólo en el caso de ignorancia "porque si consta la justicia de la contraparte, no es lícito ofenderse ni defenderse de él."Luego se pregunta si es lícito matar inocentes en una guerra justa a lo que responde que nunca es lícito matar a un inocente con intención directa pero si se les puede despojarlos de armas, naves y máquinas.[19]

Domingo De Soto

Domingo de Soto[20] escribió el tratado De iustitia et iure. En el libro V q. III, podemos encontrar los motivos por los que una guerra puede ser justa. A saber estos son: la falta de autoridad, la falta de una causa digna y la ausencia de forma jurídica.

La presencia de autoridad. “Puesto que solo los jefes de Estado, que gozan de verdadera autoridad, tiene derecho para declarar y hacer guerra los demás poderes y autoridades que viven bajo la autoridad del Jefe de Estado, carecen de él, y solamente pueden hacer uso de la violencia contra los malhechores que le están sujetos (De Soto, [1556] 1968:430). La presencia de una causa digna.” […] se necesita que haya una causa y no cualquiera, sino digna, para exponerse por ella a tan grandes riesgos, y para ocasionar tan grandes ruinosas perturbaciones a la nación”. (De Soto, [1556] 1968:430). La presencia de forma jurídica, es decir que sólo se declare después de haber ofrecido primero todos los motivos de paz y que no se extienda más de lo que pide la justicia.[21]

La guerra no puede ser justa para ambas partes, declara Soto, a no ser que la ignorancia excuse a una de las partes. Soto ilustra lo anterior con un ejemplo: Veo que un soldado se lanza sobre mí y sé que él es inocente, es decir, que piensa que la guerra que me hace es justa. En este casi parecen que la razón dicta que no puedo darle muerte; puesto que la guerra no puede ser justa por ambas partes. Y así, si él lucha justamente contra mí, yo no puedo según la justicia defenderme. Sin embargo, se responde que es lícito. En primer lugar porque ambos por ignorancia podemos luchar justamente, cuando ambos creemos que defendemos la causa justa. Además, aunque en tal conflicto uno de los soldados ciertamente supiera que la justicia estaba de la parte contraria, puede defenderse, porque no está obligado a sufrir aquella muerte […] Pero el soldado que creyere que hace una guerra injusta, no puede lícitamente acometer”.De Soto.[22]

Para ilustrar lo dicho por Soto respecto de la ignorancia como excusa de una de las partes, cabe señalar siguiendo a Mungía[23] que existen al menos cuatro tipos o grados de ignorancia. A saber estos son que son: ignorancia invencible, vencible, crasa y afectada. La ignorancia invencible, es aquella que destruye la voluntariedad del acto (al igual que el olvido y la inadvertencia absoluta), por lo que no debe de tenerse como pecado lo hecho bajo esta ignorancia. La ignorancia vencible: es aquella que no destruye o quita lo voluntario y por consiguiente no excusa de pecado, disminuyéndolos en cambio si se toma en cuenta las dificultades que existen para vencer esa ignorancia (sobre el olvido y la inadvertencia se puede decir lo mismo, ya que estos son inocentes o culpables si es que dependen o no de la persona). La ignorancia crasa: ésta no quita ni disminuye el pecado porque es en mayor grado vencible para el que la padece que la anterior. Finalmente, la ignorancia afectada, tampoco quita ni disminuye el pecado, además de que es procurada en cierta medida por el que la padece para engañarse a sí mismo.

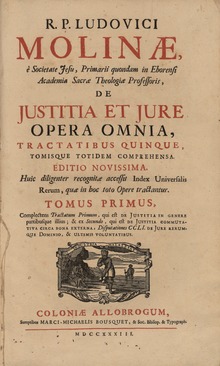

Luis de Molina

Luis de Molina afirma que la guerra es asunto netamente jurídico,[24] pues aunque una guerra injusta se opone a la caridad, también lo hace, y aún más, a la justicia. Así, llega a la conclusión de que la guerra deberá examinarse de acuerdo con los principios de la justicia, más que con los de la caridad. Señala nuestro autor que sería un error considerar siempre ilícita la guerra. Sostiene la tesis de que no sólo es lícito a los cristianos el guerrear, siempre y cuando lo hagan guardando ciertas condiciones, sino que en ocasiones será mejor pelear que abstenerse de hacerlo.

Llega incluso a ser pecado moral el no hacerlo. Afirma que es lícito a los reyes el “esgrimir la espada contra los malhechores y sediciosos de su Estado […] ”[25] y pueden emplearla también en contra de los enemigos externos en defensa de sus súbditos. Esto no sólo es lícito hacerlo en las guerras defensivas, sino incluso en las de carácter ofensivo, con el objeto de reclamar lo que haya sido arrebatado, el resarcimiento de daños o la venganza de injurias recibidas.

Para Molina, las condiciones necesarias para la justicia y licitud de guerra son, primero, autoridad justa, la guerra deberá ser declarada por quien tenga la autoridad suficiente para hacerlo. Segundo, causa justa, debe existir una injuria y tercero, debe existir recta intención al guerrear.

La justa autoridad, la tiene el príncipe, que no reconoce a ninguna otra sobre él y la república independiente, como estado íntegro que se basta a sí misma. La causa justa hace referencia al requisito establecido por Vitoria como injuria: la injuria que tratamos de impedir, de resarcir o de vengar. Dice que basta en ocasiones que la injuria sólo sea material, es decir, sin culpa. Por otra parte, la recta intención indica que la guerra no puede ser causada por el odio a los enemigos sino el deseo del bien común, el de recuperar lo que le pertenece al atacante o el vengar la injuria recibida. En el caso de que el origen de la guerra fuese el odio al enemigo, existiría en este caso la culpa.

Finalmente, respecto a estas condiciones necesarias para que una guerra sea justa señala que existiendo autoridad legítima y una causa justa, no surge la obligación de restituir a los enemigos los daños causados si falta la tercera condición que es la debida intención. Da como razón el hecho de quienes declaran tal guerra ilícita no pecan contra la justicia sino contra la caridad al pelear justamente pero sin la debida intención. Las causas particulares de la guerra son:[26] 1) Ocupar lo que se le debe al príncipe y que no es obtenible por otra vía, 2) Para reprender y castigar a los súbditos que injustamente se rebelan contra su señor y se niegan a obedecer una orden justa de éste, 3) La injuria inferida al príncipe o al Estado, 4) El hecho de prestar auxilio a quién está en guerra injusta con algún príncipe; en virtud de que por esa razón, dicho príncipe tiene una causa justa de guerra contra quien presta di cho auxilio. Lo anterior en virtud del daño e injuria recibidos, 5) La defensa injusta de criminales con el fin de evitar el castigo que en justicias se merece, 6) El incumplimiento por parte de un príncipe o república de un tratado o pacto que sea de gran interés para otro príncipe o república, 7) Negar cualquiera de las cosas que por derecho de gentes les están a todos permitidas. Esta negación al ser injusta supone una injuria a quien se le niega.

Francisco Suárez

Para Francisco Suárez, la guerra se comprende dentro del Ius inter gentes, de acuerdo con el concepto de derecho de gentes, no siendo la guerra una institución de derecho natural. Por derecho inter gentes podemos entender aquel derecho común a todas las naciones, que fue por todos establecido y sólo puede ser suprimido por el consentimiento unánime de las naciones que lo crearon, mediante la costumbre.

En su tratado De Bello[27] empieza por considerar a la guerra como un hecho sin señalar distingo con la simple lucha. Su concepción es de amplitud tal que abarca a todos los hechos de fuerza. Posteriormente encuadra y limita a la guerra justa, haciendo notar que sólo podrá se considerada como tal aquella que reúna las siguientes condiciones:

Que sea declarada por una autoridad legítima

El declarar la guerra es potestad de todo príncipe soberano por derecho natural, ya que este tipo de guerra al estar a veces permitida por este derecho natural, es necesario que alguien tenga el poder suficiente para emprenderla. Así, “la guerra que,… se declara sin legítima autoridad, no solamente es contraria a la caridad, sino también a la justicia, aunque le asista una causa legítima” ya que esa declaración se hace sin una jurisdicción legítima dando como resultado la obligación de restituir todos los daños que se causen. Esto Abarca también al príncipe soberano que decide emprender una guerra en contravención a una prohibición impuesta por el soberano pontífice, dicha prohibición es legítima si el Papa considera que la guerra en cuestión contraria al bien de la iglesia, en virtud de lo cual priva al príncipe del derecho a declararla.[28]

Que medie una causa justa

Suárez hace la distinción entre causas justas de la guerra según la razón natural de las que no emana del derecho natural y que son aplicables en particular a los príncipes cristianos.Por justa causa para la guerra debe entenderse “una grave injuria ya consumada que no puede ser devengada, ni reparada de otra manera.” Deberá de demostrarse no sólo la gravedad de la violación sino que es el único medio para lograr reparación. Además establece la necesidad de que exista proporcionalidad entre la gravedad de la causa y los males que se van a acarrear con la guerra.[29]

Equidad respecto del enemigo tanto en la guerra como en la paz

Es menester observar en la guerra la equidad que se cumple en un juicio justo, en el que el reo no puede ser castigado con cualquier tipo de castigo, ni ser privado de la totalidad de sus bienes, sino que deberá de ser castigados de manera proporcional a la gravedad del delito cometido. Existe un deber de la incertidumbre sobre la justicia de la guerra. Suárez distingue tres hipótesis respecto de esta obligación. Obligación del Rey o del príncipe soberano. Éste tiene la obligación de estudiar cuidadosamente las causas de la guerra y la justicia de la misma, pudiendo darse los siguiente supuestos. Igualdad de probabilidades estando lo litigado en posesión de alguna de las partes. El que no tiene la posesión no puede declararle la guerra al que posee. Si el primero ataca, el segundo puede justamente defenderse. Suárez sostiene que la buena fe en el poseedor se refiere al momento inicial de la posesión, y en el caso de que la duda sea posterior y no se descubra la verdad podrá el poseedor retener la cosa con toda seguridad. Ninguna de las partes está en posesión de lo discutido y hay equivalencia de dudas y responsabilidades. Aquí. La cosa objeto del legítimo deberá de repartirse entre los discrepantes y en le caso de la invisibilidad de la misma se debe de acudir a otro medio de composición. En el caso de que alguna de las partes pretenda apoderarse de lo litigado, a la otra parte le corresponderá un justo título para oponerse.[30]

Diego de Covarrubias y Leyva

Según Diego de Covarrubias, para la justicia de la guerra se requiere en primer lugar, la autoridad del príncipe que la declara. Si alguien que está sujeto a un superior declara la guerra sin la autoridad y contra la voluntad de dicho superior, estará cometiendo una injuria contra él. Así, tiene derecho a declarar la guerra el príncipe que no reconoce autoridad superior alguna en su gobierno. Se requiere también de una causa justa y además de una intención recta en el ánimo de los beligerantes para evitar injurias a las nación o de vengar una ya recibida. Considera Covarrubias que aun cuando falte esa recta intención, estando presentes la autoridad y la causa justa, no se estará en la obligación de restituir lo apresado en la guerra.[31]

Causas justas para la guerra

Que la guerra se haga para defensa de la nación y evitar que ésta sea oprimida por la fuerza de algún tirano. Incluye la defensa de las personas y las cosas que se encuentren en el propio imperio. Esta causa la considera de restituir lo apresado en la guerra. La guerra defensiva, es lícita aun para los particulares que no cuentan con la autoridad del príncipe o del superior, en virtud de que la ley natural les autoriza a la defensa.[32]

La contumacia o rebeldía de quien injustamente rehúsa obedecer a la autoridad, aun después de haber sido convenientemente amonestados. Esto porque los súbditos que resisten la autoridad del príncipe están cometiendo pecado contra Dios y contra su príncipe. En virtud de lo anterior se puede imponer castigo a la nación que descuidó.[32]

Vengar los crímenes de sus súbditos o se niega a devolver lo robado. Aquí Cobarrubias está confiriéndole potestad al príncipe injuriado para castigar, como juez, a los que lo ofendieron cuando éstos se niegan a restituirles.[32]

Para recuperar las cosas tomadas violentamente por el enemigo. Señala que esta causa se reduce a la venganza de la injuria consistente en el retener las cosas del ofendido contra su voluntad. Dice Covarrubia en una Cita que de Budeo, que lo que comúnmente llamamos represalias, pueden llamarse en latín pignorationes1 o clarigacón. En tal sentido las represalias son continuamente aplicadas. Da como ejemplo el caso en que ladrones, piratas u otros súbditos de algún cometen injurias o daños y los ofendidos no pudiesen conseguir el castigo debido y la venganza en la nación a quienes pertenecen los autores del ataque, en tal caso es ilícito a injuriados usar pignoraciones contra los habitantes de esa nación. Concluye diciendo que las represalias sólo son ilícitas con las condiciones que requiere la guerra por derecho natural, divino y humano, pues de la licitud de la guerra no se desprende la licitud de las represalias. Por lo anterior, es necesaria la autoridad del príncipe que pueda declarar la guerra y además que la nación contra la cual se llevan a cabo las represalias que se rehúse a castigar los crímenes cometidos por sus súbditos. Podemos, con base en lo dicho por Covarrubias, concluir que quienes ejecutan las represalias deberán contar con la autoridad del príncipe, que en el caso de los corsarios sería la patente. Si en estas clarigaciones y represalias no es lícito, de primera intención, causar daño a los inocentes, se permite sí, per accidens.[32]

Sobre si la guerra puede ser justa para ambas partes, dice que objetivamente esto no es posible, pues al ser contrarios los enemigos entre sí, también lo son sus derechos, estando por una parte de la justicia y por la otra la injusticia.[32]

Desde un punto de vista subjetivo, si se puede la guerra ser justa por ambas partes, estando la justicia de la guerra para una de ellas, y actuando la otra de buena fe. Covarrubias hace distinción para posteriormente explicarte en qué caso lo apresado en la guerra pasa a ser legítima posesión de quienes lo toman y en qué casos ha de ser restituido.[32]

Deja sentado que lo capturado en la guerra justa es de aquel que lo captura. Si son inmuebles, son propiedad del príncipe o Rey que declara la guerra, no del general o soldados que hacen la captura. Los bienes muebles pasan a ser posesión de sus captores y hay que ponerlos en manos del general del ejército para su repartición entre los soldados de acuerdo a sus méritos y dignidad. Deberán de observarse rígidamente las leyes y costumbres legítimamente establecidas para la repartición del botín.[32]

Surge la duda para Covarrubias sobre si existe la obligación de restituirle al daño original las cosas tomadas al enemigo que pertenecen a ese primer dueño. En el caso de bienes inmuebles se ha de restituir al primer dueño. Los bienes muebles que estén en manos de los enemigos y que éstos a su vez los hayan tomado de otros, serán de los nuevos captores. Si no fueron los enemigos lo que se adueñaron de las cosas sino ladrones o piratas y éstas fueron recuperadas por soldados que no gozan de paga pública, éstos deberán devolver las cosas a sus legítimos dueños, debiendo recibir a cambio la retribución y pago debido por la recuperación.[32]

Edad Contemporánea

Juan XXIII

La encíclica Pacem in terris (Paz en la Tierra, 1963) fue escrita por Juan XXIII, y dirigida no solo a los católicos, sino «a todos los hombres de buena voluntad». Redactada en plena guerra fría luego de la crisis de los misiles en Cuba de octubre de 1962, la encíclica contiene un rechazo incondicional de la carrera de armamentos y de la guerra en sí misma. Sostiene que en la era atómica resulta impensable que la guerra se pueda utilizar como instrumento de justicia. Esto, a su vez, implicó un fuerte cuestionamiento al concepto de guerra justa.[33]

[...] la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y de otro, las naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente; que se prohíban las armas atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías.

[...] en nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado.[34]Juan XXIII, Pacem in terris, 112 y 127

Carl Schmitt

Según Carl Schmitt (1991)[35] existen al menos dos tipos de guerra que pueden ser llamadas “justas”. Aquellas de causa formal (la iusta causa del derecho romano) y aquellas de causa moral (las de justificación moral indeterminada del derecho natural). Las guerras de causa formal son iustum bellum, iustum por darse entre iusti hostes según el derecho de gentes y atenerse a las reglas del derecho de guerra. Aquí, la razón de guerra es una razón formal no de fondo y por lo mismo es más objetiva y fácil de determinar. En la hostilidad admitida por el derecho de gentes, no existe el riesgo de la criminalización de los vencidos. El destino de los beligerantes puede ser la muerte, incluso, temporalmente el campo de concentración, pero nunca el juicio criminal por el simple hecho de su beligerancia.[36]

El segundo tipo de guerra llamada justa es el resultado del corrimiento del bellum iustum (formal) a la “guerra justa” (moral). Esto es el resultado del pacifismo que promueve la renuncia a la guerra, el olvido del ius bellum y que ha transformado la guerra en pretexto para criminalizar al vencido.[37] La guerra justa de los pacifistas no es bellum iustum es bellum politicum, por lo tanto el vencedor hace hincapié en la distinción entre enemigo y criminal.[38]

Álvaro D'Ors dice que esta perversión criminalizadora de la guerra denunciada por Schmitt, deja sin paliativos formales la discriminación de la justicia moral. Esta criminalización es un retroceso jurídico, como muestra la historia del derecho privado, afirma el catedrático español.[36]

El bellum politicum es de hecho guerra civil y de ahí que resulte criminalizadora con los vencidos. En otras palabras explica D' Ors : el pacifismo al proscribir el derecho del bellum iustum, ha venido a “politizar” toda guerra y a dar el resultado criminalizante del “enemigo” vencido. Por eso toda guerra civil termina argumentando con razones de justicia moral.[39]

John Rawls

El político teórico y filósofo John Rawls, hizo sus mayores aportacionés al concepto de la justicia. Su doctrina parte de la tradición de la guerra justa. A su entender, por ejemplo, la guerra de Vietnam fue injusta, pero había sido necesario y correcto combatir a Hitler y al fascismo. La justicia de las guerras dependen de si respetan ciertas condiciones o principios de moralidad política sobre las causas o razones de una conflagración y si, durante el conflicto bélico, se respeta una cierta conducta. No se puede hacer la guerra por cualquier motivo ni de cualquier forma. En cualquier caso, lo importante es entender que incluso en las circunstancias más dramáticas las personas «no estamos excusadas de hacer las distinciones afinadas de los principios morales y políticos».

Las causas de la guerra justa (ius ad bellum)

John Rawls admitió que un pueblo podía declarar la guerra a otro por dos motivos:[40]

- La autodefensa ante una agresión que pone en peligro los intereses fundamentales de la sociedad, es decir, tienen derecho de hacer la guerra en defensa propia (como en la guerra del Golfo, donde Kuwait tenía todo el derecho a defenderse ante la agresión iraquí). Este es el caso más claro de guerra justa.

- La intervención humanitaria. Un pueblo puede entrar legítimamente en guerra contra otro que no lo ha agredido previamente, si el gobierno del segundo viola de un modo flagrante los derechos humanos de sus ciudadanos. La autodefensa y la protección de los derechos humanos son los dos únicos fines que justifican entrar en guerra.

"Ningún Estado tiene el derecho a declarar una guerra a fin de satisfacer su intereses racionales, por contraste con sus intereses razonables."

Ahora bien, una guerra justa siempre deberá responder a un objetivo a más largo plazo: la incorporación de los estados ilegales (Outlaw States), irrespetuosos con los derechos humanos, a la «Sociedad de Pueblos» bien ordenados que respetan el derecho de gentes. Este objetivo a largo plazo ayuda a dar cuenta de las reglas y criterios que han de seguirse en la conducción de la guerra.

La buena conducta bélica (ius in bellum)

Rawls estipuló seis criterios de conducta durante una guerra justa:[41]

1) El objetivo explícito de una contienda con justificación moral tiene que ser la paz duradera entre los pueblos;

2) los pueblos bien ordenados no luchan entre sí;

3) la población civil del pueblo enemigo, incluidos los soldados, no son responsables de la guerra;

4) es preciso respetar los derechos humanos de los enemigos;

5) es preciso comunicar al pueblo enemigo que el objetivo de la guerra es la paz y una relación de cooperación futura; y

6) los cálculos de eficiencia, realizados en términos de la relación entre los medios y los fines, tienen que circunscribirse a las condiciones de moralidad establecidas en los principios anteriores.

Mediante estos criterios, Rawls creyó que se podría resolver el problema de la atribución de responsabilidades con respecto a cualquier conflicto. El pueblo enemigo no tiene la culpa de la guerra desencadenada, y la única responsabilidad penal y moral del conflicto recae sobre su clase dirigente. Ellos son los «criminales» a quienes cabe atribuir la culpa del mal de la guerra.

La teoría de la guerra justa se origina con el pensamiento de Tomás de Aquino, de San Agustín y de Francisco de Vitoria. San Agustín considera necesaria la defensa de los Estado aunque éstos sean moralmente imperfectos, como alternativa al caso, que conocía bien por haber vivido en la época de las invasiones bárbaras sobre el Imperio romano. Comprometerse a favor de la participación en estas guerras es algo que el autor justifica solamente en caso de una agresión por parte de los otros, es decir una violación de la paz.

Después de 1648 el pensamiento cristiano medieval sobre la guerra justa se transforma en una versión secular de esta teoría. El jus ad bellum, las razones para iniciar una guerra, se definen cada vez más según los principios gemelos del nuevo sistema internacional: integridad territorial y soberanía política de los estados.

Jus ad Bellum o derecho a la guerra

Para la corriente realista, la guerra es un mal que solo puede justificarse moralmente cuando sirve para evitar un mal mayor. Cuando la guerra se inicia con una "buena intención", este acto ya no se considera un mal inevitable sino un uso legítimo del poder. Por "buena intención", los partidarios del realismo entienden solamente una causa justa que sea suficientemente sólida y que no exista un rastro de presencia de cualquier otro motivo como un interés económico, étnico, de obtención de recursos, etc.

Los utilitaristas defienden el mismo punto de vista. Un ejemplo es el de las víctimas civiles inocentes alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo número era menor en comparación con las víctimas reales y potenciales de las políticas de agresión, tortura y genocidio sistemáticas llevadas a cabo por el Régimen nazi. El utilitarismo no justifica la no-proporcionalidad, es decir el uso de armas desproporcionado en comparación con los medios defensivos del enemigo[42]

Un documento reciente de Naciones Unidas llamado Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos ofrece algunos consejos sobre las circunstancias que puede legitimar una guerra. El documento presenta cinco criterios principales de legitimidad: (a) Gravedad de la amenaza (b) Legitimidad del motivo (c) Último recurso (d) Proporcionalidad de los medios usados (e) Apreciación de las consecuencias. A esto se añade un mandato del Consejo de Seguridad que autorizaría el uso de la fuerza para cualquier guerra que fuera declarada oficialmente.

(a) Gravedad de la amenaza: "la naturaleza, la realidad y la gravedad de la amenaza a la seguridad del estado o de las personas ¿justifican el hecho de ser el primero en usar la fuerza militar en un conflicto por iniciativa propia? En caso de amenazas interiores, ¿hay riesgo de genocidio o otros tipos de masacre, de limpieza étnica o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, efectivos o inminentes? "

(b) Legitimidad del motivo: entre los motivos "legítimos" los más argumentados son la autodefensa; la defensa de otros; la resistencia frente a una agresión, la protección de inocentes frente a regímenes agresivos y brutales; y el castigo de errores graves aún no sancionados o reparados.

(c) Último recurso: Un Estado puede recurrir a la guerra solo si ha agotado todas las alternativas no violentas o pacíficas plausibles de resolución del conflicto en cuestión, especialmente la negociación diplomática.

(d) Proporcionalidad de los medios usados: No usar medios más allá de los necesarios para conseguir el objetivo. La violencia en el conflicto debe ser proporcional al objetivo buscado. Cualquier estado que quiera iniciar una guerra debe comparar primero los bienes obtenidos por todas las partes (su propio ejército, el ejército contrario y terceras partes) con los males que afectarán también a todos, especialmente las víctimas.

(e) Apreciación de las consecuencias: un Estado no debe iniciar una agresión si considera que no tiene posibilidades de éxito. La probabilidad de éxito debe ser mayor que los daños y perjuicios ocasionados. El objetivo sería impedir cualquier violencia gratuita y el fin último de la intervención armada debe ser el restablecimiento de la paz. Dicho esto, el derecho internacional no incluye este requisito pues es favorable a los estados más poderosos en detrimento de los menos poderosos.

(f) Autoridad legítima y declaración oficial pública: el documento de Naciones unidas habla de un mandato del Consejo de Seguridad. La autoridad legítima "apropiada" según los defensores de la teoría de la guerra justa, debe especificarse en la constitución del país involucrado, y puede ser a menudo el poder ejecutivo, independientemente de su carácter democrático o no. No obstante, Davenport afirma que los militares, a lo largo de la historia, han creído que tenían más experiencia que los ciudadanos a los que prestaban servicio, con resultados nefastos. Para este especialista de la ética militar, la decisión de iniciar una guerra no puede corresponder a los gobiernos sino a los responsables de nombrar y destituir los gobiernos, es decir, en el caso de los Estados Unidos, el pueblo y sus representantes.[43]

La función y la misión de los militares, según la visión tradicional, es la de hacer la guerra. Sin embargo, Richard T. De George afirma que esto es verdad solo en parte, ya que la función la más adecuada sería la de asegurar la paz, y por consiguiente solo participar en misiones defensivas. En este sentido toda guerra de agresión estaría moralmente injustificada.[44]

Esta visión fundamenta el concepto de disuasión. Así, un ejército más poderoso o igual, disuade a otro más pequeño de emprender cualquier acto de agresión. Este punto puede ayudar a legitimar en sí misma la existencia de los ejércitos, si bien eso no impide que esta disuasión se acompañe de un intento de reducción de efectivos de los ejércitos así como de su influencia (iniciar procesos de desarme proporcional en la medida de lo posible).

Jus in bello o derecho en la guerra

El "derecho en la guerra" tiene por objetivo, en tiempo de guerra, aliviar la condición de los militares heridos y de los prisioneros, de la población civil y de sus bienes. Lleva en sí la esperanza, contradictoria por naturaleza, de preservar lo que queda de moral universal en un estado de cosas que se sitúa fuera de las normas morales. El jus in bello ha sido creado hace 150 años y está en constante evolución. Las Convenciones de Ginebra de 1949 son su núcleo fundamental. He aquí algunos principios de conducta durante la guerra:

Discriminación: Este principio establece que solo las personas realmente implicadas en una guerra pueden ser consideradas objetivo militar. Todas las demás personas son consideradas inocentes, y en consecuencia deben permanecer al abrigo de cualquier ataque. Dicho esto, en el marco de la teoría de la guerra justa se acepta a menudo, cínica-mente, que "cuando hay personas inocentes que mueren como consecuencia secundaria de una operación militar considerada legítima, éstas pasan a formar parte del terrible costo de la guerra, que por supuesto se debe lamentar pero que debe ser admisible, si se considera el contexto concreto".[45] Sin embargo, para las corrientes críticas de la teoría de la guerra justa, esta forma de pensar debería proscribirse. Por otro lado, algunas acciones como las guerrillas, en las cuales es difícil poder distinguir entre civiles y militares, presentan un nuevo tipo de dificultad, aunque los críticos vean en esto una nueva forma de justificación y respondan con el sentido prioritario del principio de discriminación.

Inmunidad de los no combatientes: la mayoría de los expertos están de acuerdo sobre el valor inviolable de este principio en el que se establece que está totalmente prohibido matar civiles, si no es como medio de autodefensa y solo cuando es realmente necesario. Sin embargo las diferencias aparecen cuando se habla de no combatientes muertos como daños colaterales, un eufemismo utilizado para ocultar la falta de interés por las pérdidas de civiles o incluso a veces los ataques premeditados sobre objetivos civiles.

El "derecho en la guerra" aparece, para algunos, relacionado con la consciencia y a la valoración individuales sobre la guerra o sobre una guerra concreta. La implicación individual e incluso colectiva y lo que comportan, merecen un papel más importante en la organización de un acto bélico, del que les otorga la máquina de mando militar. Gal[46] considera que la complejidad y la ambigüedad que acompañan al carácter justo de ciertas guerras, a la legitimidad del uso de la fuerza y a las normas de este uso, hacen de la implicación crítica una modalidad preferible de comportamiento militar, en lugar de la obediencia irreflexiva.

En la misma línea, Davenport afirma que los militares profesionales (que se diferencian, según el autor, de los asesinos a sueldo, por la primacía de su obediencia a unos valores morales) no pueden justificar la práctica de acciones destructivas contra enemigos civiles solamente porque estas acciones pueden beneficiar a sus propios intereses o incluso los de los ciudadanos de su país. El soldado está obligado según el derecho militar a "promover la seguridad y el bien de la humanidad" y esta obligación pasa por delante de las obligaciones con el Estado particular que lo contrata o en un sentido más amplio, los ciudadanos de ese Estado, que representan un fragmento particular de esta humanidad.[47]

Para DeGeorge, el acto de obedecer implica cumplir las órdenes recibidas por un superior, teniendo en cuenta al mismo tiempo el propio criterio moral. De esta forma no existe una obligación moral de cumplir una orden que comporte un acto inmoral, como matar inocentes. Al mismo tiempo los superiores tienen la obligación de no dictar órdenes que sean ilegítimas a causa de su inmoralidad. Finalmente, no se debe dictar una orden y al mismo tiempo pretender no responsabilizarse de cómo ésta orden se lleva a cabo (sobre todo respecto del tipo de armas usadas y el número de víctimas y de daños quizás innecesarios, que comporta la acción en ambos bandos).[48]

Wakin y Kempf describen y se cuestionan sobre las formas de protesta moral a disposición de los oficiales del ejército norteamericano ante una demanda de ejecución de una orden contraria a su consciencia moral (como matar prisioneros o civiles, envenenar pozos, incendiar edificios civiles, etc.) en el marco del respeto a los valores democráticos y a la cohesión del ejército. Los autores explican algunas alternativas posibles a la ejecución de órdenes inmorales, como la dimisión, el rechazo de su ejecución, la petición de traslado como acto de protesta, y la demanda de intervención de una autoridad de rango superior a la que transmitió la orden. Los autores critican el hecho de que el ejército estadounidense, a diferencia de los ejércitos británico y francés, no haya elaborado una doctrina de objeción moral a las órdenes moral o éticamente inaceptables.[49]

La objeción de conciencia es un nivel más elevado de crítica sobre el carácter justo o injusto de las guerras. Si la tolerancia oficial respecto de la objeción de consciencia generalizada está consolidada en la mayoría de estados occidentales, en comparación, los objetores de consciencia selectiva (los que se oponen a implicarse en ciertas guerras porque consideran que estas son injustas) no solo no son aceptados como objetores sino que pueden, en ciertos países, ser juzgados por desobediencia.[50]

normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados

- las personas fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, estas personas serán en toda circunstancia, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable.

- se prohíbe matar o herir a un adversario que se rinde o está fuera de combate.

- la parte en conflicto en cuyo poder estén, recogerá y prestará asistencia a los heridos y los enfermos. también se protegerá al personal sanitario, los establecimientos, los medios de transporte y el material sanitarios. el emblema de la cruz roja (de la media luna roja) es el signo de protección y debe respetarse.

- los combatientes capturados y las personas civiles que estén en poder de la parte adversa tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos personales y sus convicciones. serán protegidas contra todo acto de violencia y de represalia. tendrán derecho a intercambiar noticias con los respectivos familiares y a recibir socorros.

- cualquier persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. No se considerará a nadie responsable de un acto que no haya cometido ni se someterá a nadie a tortura física o mental ni a castigos corporales o tratos crueles o degradantes.

- las partes en conflicto y los miembros de las respectivas fuerzas armadas no tienen derecho ilimitado por lo que respecta a elección de los métodos y de los medios de guerra. se prohíbe usar armas o métodos de guerra que puedan causar perdidas inútiles o sufrimientos excesivos.

- las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, protegiendo a la población y los bienes civiles. Los ataques se dirigirán contra los objetivos militares, no contra la población civil.

ref: manual de derecho internacional humanitario para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos DN M111, ed. 2003

Jus post bellum

Cabe distinguir aquí entre la estricta reconstrucción de las condiciones existentes antes del inicio de una conflagración, que aquí llamaremos el jus post bellum, y la construcción permanente de la paz, que incluye el derecho después de la guerra así como también las condiciones para una ética de la paz sostenible[51] es decir el establecimiento a largo plazo de las condiciones económicas, culturales, políticas, jurídicas, educativas, mediáticas… necesarias para la resolución pacífica, justa y democrática de conflictos cuando éstos se perfilan en el horizonte. Aquí trataremos a continuación de la jus post bellum[52] y más adelante, de forma general, la construcción de una paz sostenible.

Varios elementos activos constituyen la jus post bellum, entre ellos:

Apoyo a las víctimas - Construir la paz es un proceso que comienza antes del fin de la guerra, como lo muestran las actividades de apoyo económico y psicológico de varias organizaciones a lo largo de las guerras de la ex-Yugoslavia, la vitalidad de la sociedad civil palestina, entre otros yo económico y psicológico de varias organizaciones a lo largo de las guerras en la ex-Yugoslavia, la vitalidad de la sociedad civil Palestina, entre otros[53]

Desmovilización y reinserción de los combatientes - La reinserción no debe limitarse a la desmilitarización sino que debe incluir verdaderos programas de inserción en la sociedad y en la economía y de participación en la vida política, en el caso de las guerrillas o facciones que han sido desmovilizadas al final de un conflicto.[54] Algunos ejemplos exitosos de desmovilización han tenido lugar entre los niños soldados de Sierra Leona[55] así como entre los jóvenes milicianos al final de la guerra civil libanesa[56]

Estrategias de conciliación - para concluir un conflicto interno o internacional, o al pasar de una dictadura a una democracia, la cuestión de la reconciliación ha sido siempre un aspecto fundamental en el proceso de transición o de paz. A menudo, en América Latina, se han adoptado leyes de amnistía cuya consecuencia ha sido casi siempre conseguir la impunidad de hecho para los autores de las mayores violaciones de los derechos humanos. Sin entrar en un análisis detallado de estos textos jurídicos, existe un consenso general sobre el hecho que una reconciliación nacional no puede darse sin un acto de perdón previo. Esto implica que los autores de los crímenes sean identificados, y que el sufrimiento de las víctimas y sus seres queridos sea reconocido.

Memoria, reparación, justicia

"La acción contra la impunidad es fundamental para reparar la memoria. En el caso de la guerra de Bosnia, y de otros conflictos atroces como los de Ruanda o Somalía, hace falta juzgar a los crímenes de guerra y las ideologías criminales. Para no confundir a todo un pueblo con los dirigentes que lo han conducido hacia tendencias asesinas, hace falta juzgar períodos de historia determinados, y que se puedan condenar hechos, individuos, ideologías, para poder permitir una recuperación colectiva.

La importancia de la cuestión de la impunidad en América Latina, en que las violaciones de los derechos humanos han sido masivas, es fundamental: un verdadero proceso de reconstrucción de la sociedad, después de un período de dictadura o de guerra, no es posible si las víctimas de un sistema condenado no han sido reconocidas como tales. Aunque no todos los criminales y asesinos sean sancionados, es importante que la mecánica de la cual fueron los instrumentos, sea analizada y condenada como tal, para permitir una reapropiación de la memoria, y también tal vez para que las víctimas puedan perdonar. No se puede perdonar aquello que ha sido borrado de la memoria. Este es el drama de Uruguay, Chile dónde existe, por parte de los nuevos poderes, una voluntad de girar la página, y hacer como si fuera posible borrar todo y empezar de nuevo[57]

En este contexto se puede hablar de reparación moral para empezar, la cual tiene lugar mediante la acción de las Comisiones de Verdad y / o de Reconciliación (Sudáfrica, Chile, El Salvador, etc.). Por ejemplo, en el caso chileno, la Comisión Nacional de la Verdad ha reconocido y cifrado los crímenes cometidos, y rehabilitado las víctimas restaurando su dignidad personal y pidiendo perdón a sus familias. Sin embargo, no ha llevado a cabo la identificación de los criminales ni esclarecido las desapariciones de personas. También en el caso chileno ha habido lugar reparaciones materiales, con varios tipos de indemnizaciones: un régimen de pensiones para las familias de las víctimas que no sobrevivieron a la represión: el derecho a servicios médicos gratuitos y ventajas para los niños y las familias en las áreas de salud y educación.[58]

"Asumir la memoria del Otro como la propia, es dar nacimiento al concepto de una historia común, en la que la violencia, sufrida y dispensada, aparece retrospectivamente como una de las figuras de la interdependencia y del desgarre. A este efecto, la capacidad de los partidarios de la paz de pensar por los dos, es decir de integrar al ex-enemigo como componente del ser colectivo común, condiciona en gran medida la posibilidad de transformar el estado de no beligerancia en estado de paz real"[59]

La ética militar ante los conflictos del siglo XXI

Los conflictos del siglo XXI

Después de la caída del muro los conflictos se caracterizan por su aceleración y por su intensificación. Cot[60] observa "un cierto apaciguamiento de las tensiones y las guerras interestatales junto a, en contrapartida, una multiplicación de los conflictos intraestatales. La liberación brutal de la tensión y la violencia retenida entre el Este y el Oeste parecen servir para liberar otras fuerzas contenidas, no solamente en Europa balcánica y en el Cáucaso sino por todo el mundo, donde los dos grandes se marcaban de cerca, a menudo apoyados por sus clientes o por mercenarios interpuestos (…)"

"La conflictividad de los años 80 (…) estaba 'enquistada': no había posibilidad de extender aquél estado de cosas, ni regionalmente, ni en términos de armamento. La conflictividad se mantenía así al nivel de las guerras llamadas 'de baja intensidad'. El armamento usado era en general individual y ligero (…). Hoy en día, no existe un control de los medios violentos ofrecidos a las partes beligerantes (…). Esto es así hasta el punto que estos conflictos ya no enlazan problemas locales y problemas mundiales como durante el período de guerra fría, sino problemas locales y problemas regionales" según el informe de la jornada de trabajo sobre la prevención de conflictos.[61]

He aquí algunos tipos de conflicto armado que se desarrollan actualmente o que corren el riesgo de producirse en el siglo XXI (el terrorismo se trata en una sección aparte):

Guerras civiles - Hasta principios del siglo XX, la guerra civil es considerada como un asunto estrictamente interior que es competencia reservada del estado concernido, el cual tiene de hecho y por ley todas la atribuciones para tratar de la forma que mejor le parezca a los facciosos, considerando por ejemplo a los rebeldes en armas como simples criminales y aplicándoles su propio derecho penal. La guerra de España mostró especialmente la insuficiencia de las herramientas jurídicas internacionales respecto de las guerras civiles. A partir de 1949, con las convenciones de Ginebra, la orientación es hacia la aplicación de garantías humanitarias mínimas en los conflictos armados no internacionales. El protocolo adicional segundo de las convenciones de Ginebra de 1977 tiene por objetivo la aplicación de las normas principales del derecho de los conflictos armados a los conflictos no internacionales. Protege a las personas que no participan en el conflicto, prohíbe los ataques dirigidos contra la población civil o contra los bienes indispensables para su supervivencia, da derechos a las personas detenidas durante el conflicto y prohíbe los desplazamientos forzosos de población.[62]

Conflictos de baja intensidad - Los conflictos de baja intensidad implican el despliegue y uso de tropas en situaciones diferentes de las guerras clásicas. En general se trata de operaciones contra actores no estatales y pueden consistir en acciones de contrainsurgencia, antisubversión y mantenimiento de la paz. Ciertos autores, como Noam Chomsky, ven las operaciones de baja intensidad como una forma de terrorismo. [63]

Conflictos modernos de alta intensidad - Se caracterizan por el uso de fuerzas armadas que utilizan toda la gama de armamentos modernos (de destrucción como aviones de combate, tropas blindadas, misiles, etc.) excluyendo deliberadamente la espiral nuclear... Este escenario, guardado en el armario durante la guerra fría, ha vuelto desgraciadamente a entrar en la escena de los conflictos, al menos por fases e incluso en Europa (guerras de los Balcanes, Georgia, Irak, etc.)

Guerra nuclear - llamada también "guerra total", en la que no habría discriminación entre combatientes y no combatientes, se trata de un tipo de guerra que podría conducir a la destrucción de la humanidad, y por tanto nunca puede ser considerada una guerra justa. No puede satisfacer las condiciones de buena intención, proporcionalidad, uso correcto de los medios, etc. Sus consecuencias deben ser consideradas, por cualquier actor racional, como un gran mal físico y moral. La "guerra total" debe ser evitada e impedida.[64]

Terrorismo y respuesta al terrorismo

Es comúnmente admitido que el terrorismo es el arma de los débiles contra los fuertes (guerra asimétrica). Por otro lado, como señala Noam Chomsky, los Estados e instituciones recurren también a este método (terrorismo de Estado). Existen cuatro grandes tipos de terrorismo: el terrorismo individual, el terrorismo provocado por rebeldes, por anarquistas o nihilistas (que admiten cierta libertad moral); el terrorismo organizado, llevado a cabo por grupos que defienden ideologías diferentes (por ejemplo extrema izquierda, extrema derecha, islamismo…); el terrorismo de Estado; el ciberterrorismo.[65]

El artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra señala que "las penas colectivas, así como cualquier medida de intimidación o de terrorismo, están prohibidas, (así como) el pillaje… y las medidas de represalia".

Las Convenciones internacionales sobre terrorismo establecen un marco preciso sobre la represión de ciertos actos generalmente considerados como actos de terrorismo, como el desvío de aviones, la toma de rehenes, los atentados con explosivos, sin por ello calificar explícitamente ninguna de estas acciones como "actos de terrorismo" en sus textos.

"A veces es difícil distinguir entre actos de resistencia y actos de terrorismo pues los diferentes términos se refieren a una "supuesta" forma de legitimidad de los objetivos políticos que justificarían, en parte, las acciones violentas llevadas a cabo. La percepción de esta legitimidad varia pues ampliamente en función de los protagonistas y los observadores, lo cual complica enormemente el establecimiento de una definición objetiva y aceptada universalmente de la noción de terrorismo."[65]

Von Hort afirma que el concepto de guerra contra el terror sitúa automáticamente a los terroristas en la categoría de actores de guerra, y en consecuencia en tanto que combatientes legítimos. El autor afirma que para combatir el terrorismo se puede hablar en cambio, de uso de la fuerza militar o de lucha contra el terrorismo[66]

Crímenes y responsabilidades

En una guerra se pueden distinguir tres tipos de crímenes: los crímenes de guerra propiamente dichos, los crímenes contra la humanidad y los crímenes contra la paz.

Crimen de guerra - Los crímenes de guerra se definen por medio de acuerdos internacionales, en particular por el Estatuto de Roma (los 59 párrafos del artículo 8), que tratan sobre las competencias del Tribunal Penal Internacional (TPI), entre las cuales hay algunas violaciones graves de las Convenciones de Ginebra. Esto incluye el caso en que una de las partes en conflicto ataque por voluntad propia objetivos (humanos o materiales) no militares. Se entiende por objetivo no militar entre otros, los civiles, los prisioneros de guerra y los heridos.[67]

Crimen contra la humanidad - Se entiende por crimen contra la humanidad cualquier infracción grave como asesinato, exterminación, esclavización, deportación, y cualquier otro acto inhumano cometido contra la población civil. Los crímenes contra la humanidad se definen por el artículo 7 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, pero permanece sujeto a diversas controversias. Frente a una situación de crimen contra la humanidad se prevén varias soluciones.[68]

La noción de Crimen contra la paz ha sido definida por los tribunales militares internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Según los acuerdos de Londres del 8 de agosto de 1945, este crimen se define por "la dirección, la preparación, el inicio y la continuación de una guerra de agresión, o de una guerra que viola los tratados, convenciones o acuerdos internacionales, o la participación en un plan concertado o en un complot que trate de cumplir cualquiera de los objetivos precedentes". La persecución de personas por este tipo de crimen no concierne solamente a los dirigentes de un país y a los altos rangos militares.[69] Esta noción puede definirse también como una guerra de agresión, aunque a veces la noción de crimen contra la paz puede significar, de manera más amplia, la violación de la paz en el mundo.

Frente a cualquier tipo de crimen relacionado con actos bélicos, el derecho en la guerra se ha generado sobre todo a partir de las Convenciones de Ginebra de 1949. Las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre la protección de víctimas de guerra son un gran conjunto de normas en vigor, probablemente el conjunto de leyes más extensivo e universal del derecho internacional, ratificado universalmente.[70] aunque el número de países firmantes de los protocolos adicionales es menor y existen ausencias notorias como los Estados Unidos. La mayoría de sus provisiones tienen carácter consuetudinario. Sin embargo, las Convenciones de Ginebra no son siempre respetadas e implementadas.[71]

Las Convenciones de Ginebra tienen sin duda límites, sobre todo por su no aplicación a las armas de destrucción masiva. La no aplicación sistemática de las Convenciones y la ofensiva del gobierno Bush desde el 11 de septiembre de 2001, incluida la forma impune en que los americanos y sus aliados han torturado prisioneros y han atacado civiles, han llevado a afirmar a ciertos intelectuales neoconservadores[72] que las Convenciones de Ginebra estaban obsoletas y que debían ser ignoradas para que la Guerra contra el terror tuviera el éxito esperado.

En cambio, Veuthey[73] considera que la no aplicación de las Convenciones de Ginebra, implicaría y de hecho implica, cada vez que son ignoradas, las consecuencias siguientes, entre otras:

- La desaparición de la universalidad de los estándares humanitarios, ratificados por prácticamente todos los países y que tenían carácter consuetudinario.

- Ignorar la responsabilidad colectiva de todos los estados que consiste en el respeto de estas herramientas.

- Abandonar el principio de jurisdicción universal sobre la persecución de infracciones graves de las Convenciones y construir diversas zonas y niveles de protección de la dignidad humana en los conflictos armados.

- Perder un fundamento común importante para el mantenimiento de un diálogo mínimo y establecer acuerdos especiales en los conflictos no internacionales y con actores no estatales.

- La pérdida de la moderación en el uso de la violencia en los conflictos armados y el aumento de las condiciones de degradación respecto de la vida y los derechos de los civiles.

- Abandono de un conjunto de leyes antiterroristas.

- Pérdida de leyes que permiten el movimiento y la repatriación de personas desplazadas internamente y de refugiados.

- Destrucción de los valores humanitarios ampliamente fundados en la ética, la tradición y el honor militares universales.

- Degradación de las garantías acordadas de forma expresa y universal, sobre la protección de los combatientes en caso de heridas, enfermedad, naufragio y captura, así como destruir la probabilidad de que los propios soldados reciban un estatuto y un trato de prisioneros de guerra en caso de ser capturados.

Para hacer frente a la crisis que comporta la no aplicación universal actual de las Convenciones de Ginebra, Vauthey propone una mejor implementación de estas, en tres etapas:

- Reafirmar, de forma simple y comprensible, las fundaciones de las Convenciones de Ginebra por medio de una declaración de las normas, las costumbres y los principios humanitarios fundamentales que se deben respetar durante los conflictos bélicos.

- Formar, enseñar y educar a las tropas, las milicias, la policía, los formadores así como la seguridad privada a los valores humanitarios básicos y sobre aspectos básicos del uso correcto de la violencia.

- Implementar y reforzar las leyes en vigor fundamentales a partir de la mejora de la aplicación de los mecanismos legales en vigor y otras soluciones frente a las violaciones de estas leyes.

Intervenciones por la paz y la seguridad

"Desde la caída del muro, las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz en las que intervienen cascos azules o fuerzas regionales, se han multiplicado y desarrollado a gran escala en varios escenarios de guerra. Sin embargo, han reducido en la práctica respecto a las expectativas existentes, la capacidad de resolución de conflictos y de apoyo a las víctimas pues de un lado no han servido ni para imponer la paz ni siquiera puntualmente, ni para hacer respetar el derecho de la guerra ni, para acabar, para conseguir una función humanitaria independiente de los intereses de las fuerzas en conflicto".[74]

"La construcción de un nuevo orden internacional implica el reconocimiento de un derecho y un deber de injerencia de la comunidad internacional en los asuntos de los Estados, cuando éstos violan deliberadamente las normas de la democracia atentando gravemente los derechos y las libertades, tanto del conjunto de sus propios ciudadanos, como de algunas de sus minorías. Así mismo, una injerencia de la comunidad internacional puede ser necesaria en un país en que el Estado es incapaz de afrontar las exacciones cometidas por una parte de la población. No se puede admitir que la comunidad internacional se refugie bajo el principio de no injerencia y asista pasivamente a una represión sistemática ejercida contra un pueblo por una dictadura militar, o a una guerra civil que opone dos facciones de un mismo pueblo o dos pueblos que las peripecias de la historia llevaron a coexistir, a regañadientes, en un mismo Estado.".[75]

Entre las intervenciones posibles, el "Dossier pour un débat" del MAN y la FPH.[76] cita las siguientes:

- Apoyar a los medios de comunicación que permiten la expresión pública de las opiniones que se oponen a la propaganda oficial que se basa a menudo en la discriminación y la exclusión del otro, y alimenta los conflictos y engendra la violencia.

- La imposición de sanciones económicas a un país para forzar a sus dirigentes a modificar su política. El ejemplo tipo de la sanción económico es el embargo. Las sanciones económicas contra un país van a aumentar las dificultades sin duda, en un contexto ya difícil de por sí para la población civil. Es pues aconsejable que estas medidas se tomen en concertación con los representantes de las fuerzas democráticas del país en cuestión. Por otro lado se debe distinguir entre sanciones comerciales y sanciones financieras, siendo preferible optar, siempre que sea posible, por las primeras en vez de las segundas.

- La intervención civil, es decir una intervención no armada, sobre el terreno de un conflicto local, de una misión de origen exterior, dirigida por una organización intergubernamental, gubernamental o no gubernamental, cuyo objetivo es cumplir acciones de observación, de información, de interposición, de mediación y/o de cooperación con vistas a prevenir o hacer cesar la violencia y crear las condiciones de una solución política del conflicto que reconozca y garantice los derechos fundamentales de cada una de las partes presentes, y les permita definir las reglas de una coexistencia pacífica.

- Misiones de observación: el envío de observadores dirigidos por una autoridad internacional, nacional o no gubernamental. Las misiones de observación permiten en primer lugar recoger en el terreno las informaciones más precisas sobre el desarrollo de los hechos. estas misiones no deberían protegerse bajo una postura de neutralidad política. Se trataría de establecer, en lugar de eso, y con el mayor rigor posible, las responsabilidades exactas de unos y otros en la génesis del conflicto. Se trata también de mostrar cuáles son los derechos fundamentales de las diferentes partes implicadas en el conflicto, hacer un repertorio de las violaciones de estos derechos, y proponer medidas concretas a aplicar para que estos derechos sean respetados y garantizados. Estas misiones deben ser capaces de informar de forma precisa, por un lado, a las instancias políticas y diplomáticas (nacionales e internacionales), y por otro lado, a la opinión pública internacional. Por lo tanto, pueden cumplir una función disuasiva. Que los observadores estén capacitados para conocer las actividades de las partes presentes, puede conducir a estas a dudar a la hora de iniciar cualquier acto violento, pues saben que este les será directamente imputado y ello deslegitimará su causa.

- Misiones de mediación: se trata de prolongar las misiones de observación. La mediación es la intervención de un tercero que se interpone entre los dos protagonistas de un conflicto con la intención de hacerlos pasar de la adversidad al diálogo, es decir, incitarlos a hablar, escuchar, entenderse y si es posible, encontrar un compromiso que abra la vía a la reconciliación.

- La interposición noviolenta: la interposición es un método de intervención directa no violenta que consiste en asumir una presencia en el lugar de un conflicto ante aquellos que, en lucha por el reconocimiento de sus derechos, viven la amenaza de la violencia de sus adversarios. Esta presencia permanente pretende ejercer una disuasión entre los actores - dirigidos por poderes públicos o por otro tipo de poderes - que querrían agredir estas personas.

Las intervenciones humanitarias - Entre las intervenciones que garantizan la seguridad, las intervenciones humanitarias que han conseguido sus objetivos han sido reconocidas en las guerras recientes (años 1990 y 2000) como el último resorte para poder satisfacer las necesidades básicas de la población afectada por estos conflictos. Sin embargo, estas intervenciones han sido criticadas al mismo tiempo sobre todo por haber generado un beneficio a las fuerzas beligerantes o a los Estados y otras fuerzas que tiran partido de este falso humanitarismo que esconde la inacción o la ausencia de un verdadero compromiso por la paz.[77]

Así, por ejemplo, entre los "efectos perversos de la acción solidaria internacional" se puede contar, según Ateliers du Sud[78] la recuperación política, los efectos nefastos en el medioambiente, el amateurismo y la sobrevaloración. Respecto a la recuperación sobre el terreno "las ONG pueden ser objeto de manipulaciones. Así, en Yugoslavia, algunos representantes de organizaciones humanitarias no solamente han sido rehenes de los serbios, sino también del gobierno francés que los ha implicado en varias negociaciones destinadas a servir objetivos electorales. En Camboya, trabajando en los campos de refugiados instalados en la frontera tailandesa, las ONG han sido instrumentos de una política organizada conjuntamente por tailandeses, americanos y chinos, debido a su confrontación con los rusos y los vietnamitas, para mantener estos campos. En el conflicto de Ruanda, han contribuido a fortalecer la posición de las milicias y de las fuerzas de las FAR que mantenían a la población civil como rehenes en los campos de refugiados, contribuyendo así a la reconstrucción de un estado de conflicto. En Zaire, han abastecido involuntariamente con medios de locomoción al ejército zaireño: los camiones con rumbo a Kisangani para escoltar la ayuda, volvieron llevando con ellos los soldados derrotados (...)"

"La tarea propuesta a los que quieren intervenir para establecer la paz en el mundo es gigantesca y desproporcionada con respecto a los medios efectivos de que se dispone. Para llevarla a cabo sería necesario una movilización de la comunidad internacional. Pero esta "comunidad internacional" es en gran medida ficticia. Son los Estados-nación los que detienen la realidad del poder de decisión y de acción. Y la motivación primera de los Estados no es precisamente la fidelidad a los valores proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino la consideración de sus intereses particulares (…). Ante tales condiciones, sólo los ciudadanos pueden movilizarse por sí mismos para revertir la política de los Estados. Pero si el único resorte para la movilización de la opinión pública es el resentimiento fruto de las imágenes inaceptables distribuidas complacientemente por los media, se corre el riesgo de inducir a efectos perversos pues en este caso los gobiernos tomarán cuidado en prioridad de "calmar" la opinión pública decidiendo intervenir con el único fin de intervenir. Lo más probable, en ese caso, es que decidan llevar a cabo una operación militar-humanitaria sin mostrar una verdadera voluntad política".[75]

"El humanitarismo solo tiene sentido si retira a las víctimas de su condición de víctima, creando las condiciones de un reconocimiento mutuo y una reciprocidad, y un marco nacional e internacional susceptible de transformar la víctima en un igual en el seno de una comunidad mundial (…) La acción humanitaria puede ser concebida así como un terreno de acción en el que se inventen formas inéditas de respeto de la dignidad humana. Lejos de reducirse a acciones de carácter urgente, el humanitarismo, enriquecido por un conocimiento sobre los derechos humanos, puede encontrar su verdadera dimensión política, es decir, en el que los individuos y las víctimas se conviertan en sujetos.[75]

El papel de las Naciones unidas y otros actores internacionales

La Carta de las Naciones Unidas es ambiciosa acerca de la resolución de los conflictos. Si el capítulo VI traza algunas pistas para una resolución pacífica, el capítulo VII capítulo evoca las condiciones y los medios de acciones coercitivas en caso de ruptura de la paz o de acto de agresión.

La ONU va sin embargo llevar a cabo su entrenamiento de aprendizaje de estos principios, en el contexto de condominio planetaria establecido implícitamente por los Estados Unidos y la Unión Soviética, primeros poseedores de armas nucleares, durante la guerra fría. En consecuencia, los compromisos de la ONU para la paz se limitarán a los "intersticios" que los dos grandes le acordarán, es decir, allá donde sus intereses no estarán directamente implicados.

Después de 1989 la ONU no va a tener ocasión para desarrollar la profunda reforma que le habría permitido enfrentar la nueva situación mundial. Va a encontrarse implicada de forma brutal en los conflictos de Yugoslavia, Somalia y Ruanda, completamente nuevos para ella. En efecto, ya no se trata de guerras entre estados, para las cuales estaba mejor preparada, sino de conflictos intraestatales, es decir de guerras civiles o de acciones represivas de gobiernos contra una parte de su propia población. Además, estas operaciones van a tener que decidirse y ponerse en marcha con carácter urgente, sin una firma de alto el fuego previa, ni acuerdos políticos que creen expectativas de paz, como había sido el caso hasta entonces. Así, en su divagar entre su filosofía del consenso y las exigencias de las intervenciones por la fuerza para las cuales no tiene interés en adquirir los medios materiales, la ONU transita de fracaso en fracaso. Se retira sin gloria de Ruanda, en plena masacre. Deja Somalia en medio del caso, después que los Estados Unidos hayan abandonado el campo de batalla después de las primeras pérdidas militares. Deja de forma clandestina Bosnia, pasando el testigo a la OTAN cuando los combates ya habían cesado.

¿Existe la voluntad en el seno de la comunidad internacional, de dotarse de medios para una reacción inmediata y eficaz ante los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, los genocidios cometidos contra población inocente? Si la respuesta no es clara, quiere decir que es implícita y por tanto negativa. ¿Debe la ONU dotarse de un ejército permanente o de una fuerza de policía, concebidas para la intervención sobre el terreno que evite catástrofes como las de Srebrenica, Kigali, Vukovar? Según Cot,[79] la filosofía de la ONU conduce, desde siempre, al rechazo a dotarse de semejante capacidad militar mínima permanente. En lugar de eso, se prefieren los llamados a "coaliciones de Estados voluntarios". Pero estos han respondido recientemente solamente a los intereses del imperio norteamericano.[79]

Cot aborda la reforma de las Naciones Unidas, especialmente en lo que concierne a su capacidad de intervención operativa. El autor propone los puntos básicos siguientes:[79]

- Dotar al Consejo de Seguridad de medios propios de evaluación y de control de las operaciones de la ONU, mediante la creación de un comité militar consultivo.