Affaire Dreyfus

| Affaire Dreyfus | |

Émile Zola, « J'accuse… ! » à la une du journal L'Aurore, . | |

| Titre | Affaire Alfred Dreyfus |

|---|---|

| Fait reproché | Espionnage |

| Chefs d'accusation | Espionnage et intelligence avec l'ennemi |

| Pays | |

| Ville | Paris |

| Jugement | |

| Statut | Condamné à la déportation à perpétuité et à la dégradation publique (1894) Condamné à dix ans de réclusion (1899) Acquitté le |

| Tribunal | Conseil de guerre de la prison du Cherche-Midi de Paris (1894) Conseil de guerre de la Xe région militaire de Rennes (1899) |

| Formation | Chambres réunies de la Cour de cassation (1906) |

| Date du jugement | |

| Recours | Requête en révision acceptée le Arrêt cassé le Gracié le Acquitté sans renvoi le |

| modifier |

|

L'affaire Dreyfus (prononcé : [afɛʁ dʁɛfys]) est une affaire d'État devenue un conflit social et politique majeur de la Troisième République, survenu en France à la fin du XIXe siècle autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, qui est finalement innocenté. Elle bouleverse la société française pendant douze ans, de 1894 à 1906, la divisant profondément et durablement en deux camps opposés : les « dreyfusards », partisans de l'innocence de Dreyfus, et les « antidreyfusards », partisans de sa culpabilité.

La condamnation fin 1894 du capitaine Dreyfus — pour avoir prétendument livré des documents secrets français à l'Empire allemand — est une erreur judiciaire voire un complot judiciaire[1],[2] sur fond d'espionnage, dans un contexte social particulièrement propice à l'antisémitisme et à la haine de l'Allemagne (revanchisme) après son annexion de l'Alsace-Lorraine (Alsace-Moselle) en 1871. L'affaire rencontre au départ un écho limité, avant qu'en 1898 l'acquittement du véritable coupable et la publication d'un pamphlet dreyfusard par Émile Zola, « J'accuse… ! » ne provoquent une succession de crises politiques et sociales. À son paroxysme en 1899, l'affaire révèle les clivages de la France de la Troisième République, où l'opposition entre les camps dreyfusard et antidreyfusard suscite de très violentes polémiques nationalistes et antisémites, diffusées par une presse influente. Elle s'achève en 1906, par un arrêt de la Cour de cassation qui innocente et réhabilite définitivement Dreyfus.

Cette affaire est souvent considérée comme le symbole moderne et universel de l'iniquité[3] au nom de la raison d'État, et reste l'un des exemples les plus marquants d'une erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle majeur joué par la presse et l'opinion publique.

Résumé

À la fin de l'année 1894, le capitaine de l'armée française Alfred Dreyfus, polytechnicien[4], Juif d'origine alsacienne, accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets, est condamné au bagne à perpétuité pour trahison et déporté sur l'île du Diable. À cette date, l'opinion comme la classe politique française est unanimement défavorable à Dreyfus.

Certaine de l'incohérence de cette condamnation, la famille du capitaine, derrière son frère Mathieu, tente de prouver son innocence, engageant à cette fin le journaliste Bernard Lazare. Parallèlement, le colonel Georges Picquart, chef du contre-espionnage, constate en que le vrai traître est le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. L'état-major refuse pourtant de revenir sur son jugement et affecte Picquart en Tunisie.

Afin d'attirer l'attention sur la fragilité des preuves contre Dreyfus, sa famille décide de contacter en le respecté vice-président du Sénat Auguste Scheurer-Kestner qui fait savoir, trois mois plus tard, qu'il a acquis la conviction de l'innocence de Dreyfus, et qui en persuade également Georges Clemenceau, ancien député et alors simple journaliste. Le même mois, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Walsin Esterhazy. Alors que le cercle des dreyfusards s'élargit, deux événements quasi simultanés donnent en une dimension nationale à l'affaire : Esterhazy est acquitté sous les acclamations des conservateurs et des nationalistes ; Émile Zola publie « J'accuse… ! », réquisitoire dreyfusard qui entraîne le ralliement de nombreux intellectuels. Un processus de scission de la France est entamé, et se prolonge jusqu'à la fin du siècle. Des émeutes antisémites éclatent dans plus de vingt villes françaises. On dénombre plusieurs morts à Alger. La République est ébranlée, certains la voient même en péril, ce qui incite à en finir avec l'affaire Dreyfus pour ramener le calme.

Malgré les menées de l'armée pour étouffer cette affaire, le premier jugement condamnant Dreyfus est cassé par la Cour de cassation au terme d'une enquête minutieuse, et un nouveau conseil de guerre a lieu à Rennes en 1899. Dreyfus est condamné une nouvelle fois, à dix ans de détention, avec circonstances atténuantes. Dreyfus accepte par la suite la grâce présidentielle, accordée par le président Émile Loubet. C'est en 1906 que son innocence est officiellement établie au travers d'un arrêt sans renvoi de la Cour de cassation[5]. Réhabilité, le capitaine Dreyfus est réintégré dans l'armée, sans la rétroactivité qui a été accordée au colonel Picquart, au grade de commandant et participe à la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935.

Les conséquences de cette affaire sont innombrables et touchent tous les aspects de la vie publique française : politique (elle consacre le triomphe de la IIIe République, dont elle devient un mythe fondateur[6] tout en renouvelant le nationalisme), militaire, religieux (elle ralentit la réforme du catholicisme français, ainsi que l'intégration républicaine des catholiques), social, juridique, médiatique, diplomatique et culturel (c'est à l'occasion de l'affaire que le terme d'intellectuel est forgé). L'affaire a également un impact international sur le mouvement sioniste au travers de l'un de ses pères fondateurs, Theodor Herzl, et de par l'émoi que ces manifestations antisémites provoquent au sein des communautés juives d'Europe centrale et occidentale.

Contexte

Contexte politique

En 1894, la IIIe République est vieille de vingt-quatre ans. Le régime politique de la France vient d'affronter trois crises (le boulangisme en 1889, le scandale de Panama en 1892, et la menace anarchiste, réduite par les « lois scélérates » de ) qui n'ont fait que l'affermir. Les élections de 1893, centrées sur la « question sociale », ont consacré la victoire des républicains de gouvernement (un peu moins de la moitié des sièges) face à la droite conservatrice, ainsi que la force des radicaux (environ 150 sièges) et des socialistes (environ 50 sièges).

L'opposition des radicaux et des socialistes pousse à gouverner au centre, d'où des choix politiques orientés vers le protectionnisme économique, une certaine indifférence à la question sociale, une volonté de briser l'isolement international avec l'alliance russe[réf. nécessaire]. Cette politique de centre provoque l'instabilité ministérielle, certains républicains de gouvernement rejoignant parfois les radicaux, ou certains orléanistes rejoignant les légitimistes, et cinq gouvernements se succèdent de 1893 à 1896. Cette instabilité gouvernementale se double d'une instabilité présidentielle : au président Sadi Carnot, assassiné le [7], succède le modéré Jean Casimir-Perier qui démissionne le [8] et est remplacé par Félix Faure.

À la suite de l'échec du gouvernement radical de Léon Bourgeois en 1896, le président nomme Jules Méline, homme du protectionnisme sous Ferry. Son gouvernement prend acte de l'opposition de la gauche et de certains républicains (l'Union progressiste notamment) et fait en sorte de toujours obtenir le soutien de la droite. Très stable, il cherche à apaiser les tensions religieuses (ralentissement de la lutte anticléricale), sociales (vote de la loi sur la responsabilité des accidents du travail) et économiques (maintien du protectionnisme) en conduisant une politique assez conservatrice. C'est sous ce gouvernement stable qu'éclate réellement l'Affaire Dreyfus[9].

Contexte militaire

L'affaire Dreyfus se place dans le cadre de l'annexion à l'Allemagne de l'Alsace et de la Moselle, déchirure qui alimente les nationalismes les plus extrêmes. La défaite traumatisante de 1870 semble loin, mais l'esprit revanchard est toujours présent. De nombreux acteurs de l'affaire Dreyfus sont d'ailleurs alsaciens[n 1].

Les militaires exigent des moyens considérables pour préparer le prochain conflit, et c'est dans cet esprit que l'alliance franco-russe, que certains considèrent « contre nature »[n 2] est signée le sur la base d'une convention militaire secrète. L'armée s'est relevée de la défaite, mais elle est encore en partie constituée d'anciens cadres socialement aristocrates et politiquement monarchistes. Le culte du drapeau et le mépris de la République parlementaire sont deux principes essentiels à l'armée de l'époque[10]. La République a beau célébrer son armée avec régularité, l'allégorie de la République est presque absente des enceintes militaires.

Mais depuis une dizaine d'années, l'armée connaît une mutation importante, dans le double but de la démocratiser et de la moderniser. Des polytechniciens concurrencent efficacement les officiers issus de la voie royale de Saint-Cyr[4], ce qui amène des dissensions, amertumes et jalousies parmi ceux des sous-officiers qui s'attendaient à des promotions au choix.

La période est aussi marquée par une course aux armements qui touche principalement l'artillerie, avec des perfectionnements concernant l'artillerie lourde (obusiers de 120 court et de 155 court, modèles 1890 Baquet, à nouveaux freins hydropneumatiques), mais aussi et surtout, la mise au point de l'ultra secret canon de 75[11].

Le renseignement, activité organisée et outil de guerre secrète, est une nouveauté de la fin du XIXe siècle. Le contre-espionnage militaire, alias « Section de statistiques », est créé en 1871 mais ne compte alors qu'une poignée d'officiers et de civils. Son chef en 1894 est le lieutenant-colonel Jean Sandherr, saint-cyrien, alsacien de Mulhouse, antisémite convaincu. Sa mission militaire est claire : récupérer des renseignements sur l'ennemi potentiel de la France, et l'intoxiquer avec de fausses informations. La « Section de statistiques » est épaulée par le service des « Affaires réservées » du quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, animé par un jeune diplomate, Maurice Paléologue. La course aux armements amène une ambiance d'espionnite aiguë dans le contre-espionnage français à partir de 1890. Aussi, l'une des missions de la section consiste à espionner l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille (hôtel Beauharnais), à Paris, afin de déjouer toute tentative de transmission d'informations importantes à cet adversaire. D'autant que plusieurs affaires d'espionnage avaient déjà défrayé la chronique d'une presse friande de ces histoires mêlant le mystère au sordide. Ainsi en 1890, l'archiviste Boutonnet est condamné pour avoir vendu les plans de l'obus à la mélinite. L'attaché militaire allemand à Paris est en 1894 le comte Maximilian von Schwartzkoppen, qui développe une politique d'infiltration qui semble avoir été efficace.

Depuis le début 1894, la Section de statistiques enquête sur un trafic de plans directeurs concernant Nice et la Meuse, mené par un agent que les Allemands et les Italiens surnomment Dubois[n 3]. C'est ce qui l'amène aux origines de l'affaire Dreyfus.

Contexte social

Le contexte social est marqué par la montée du nationalisme et de l'antisémitisme.

Cette croissance de l'antisémitisme, très virulente depuis la publication de La France juive d'Édouard Drumont en 1886 (150 000 exemplaires la première année), va de pair avec une montée du cléricalisme. Les tensions sont fortes dans toutes les couches de la société, attisées par une presse influente et pratiquement libre d'écrire et de diffuser n'importe quelle information, fût-elle injurieuse ou diffamatoire. Les risques juridiques sont limités si la cible est une personne privée.

L'antisémitisme n'épargne pas l'institution militaire qui pratique des discriminations occultes, jusque dans les concours, avec la fameuse « cote d'amour », notation subjective d’appréciation d’aptitude au service d’état-major. Dreyfus, qui avait brillamment réussi ses examens, s’était ainsi vu attribuer un 5 par le général Bonnefond à l'école d'application de Bourges[12], note que partagea le seul autre de ses condisciples juif[13]. Témoin des fortes tensions de cette époque, la vogue du duel, à l'épée ou au pistolet, provoquant parfois la mort d'un des deux duellistes. Des officiers juifs, atteints par une série d'articles de presse de La Libre Parole[14], accusés de « trahir par naissance », défient leurs rédacteurs. Ainsi en est-il du capitaine Crémieu-Foa, Juif alsacien et polytechnicien qui se bat sans résultat contre Drumont[n 4],[15], puis contre M. de Lamase, auteur des articles. Mais le capitaine Mayer, autre officier juif, est tué par le marquis de Morès, ami de Drumont, dans un autre duel ; décès qui déclenche une émotion considérable, très au-delà des milieux israélites.

La haine des Juifs est désormais publique, violente, alimentée par un brûlot diabolisant la présence juive en France qui représente alors au plus 80 000 personnes en 1895 (dont 40 000 à Paris), plus 45 000 en Algérie. Le lancement de La Libre Parole, dont la diffusion estimée est de 200 000 exemplaires[16] en 1892, permet à Drumont d'élargir encore son audience vers un lectorat plus populaire, déjà tenté par l'aventure boulangiste dans le passé. L'antisémitisme diffusé par La Libre Parole, mais aussi par L'Éclair, Le Petit Journal, La Patrie, L'Intransigeant, La Croix, développant un antisémitisme présent dans certains milieux catholiques, atteint des sommets[17].

Origines de l'affaire et procès de 1894

À l'origine : les faits d'espionnage

L'origine de l'affaire Dreyfus, bien que totalement éclaircie depuis les années 1960[18], a suscité de nombreuses controverses pendant près d'un siècle. Il s'agit d'une affaire d'espionnage dont les intentions sont restées obscures jusqu'à nos jours. De nombreux historiens parmi les plus éminents expriment plusieurs hypothèses distinctes sur l'affaire[n 5], mais tous arrivent à une conclusion unique : Dreyfus était innocent.

Découverte du bordereau

Le personnel du Service de Renseignements militaire (SR) a affirmé de manière constante[19] qu'en septembre 1894, la « voie ordinaire »[n 6] avait apporté[n 7] au contre-espionnage français une lettre, surnommée par la suite « le bordereau ». Cette lettre-missive, déchirée en six grands morceaux[n 8], écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, était adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne, Maximilian von Schwartzkoppen. Elle établissait que des documents militaires confidentiels, mais d'importance relative[n 9], étaient sur le point d'être transmis à une puissance étrangère. C'est madame Bastian, employée comme femme de ménage, mais en fait membre des services d'espionnage qui l'a rapportée. Elle collectait le contenu des corbeilles de l'ambassade d'Allemagne, qu'elle remettait soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, au commandant Henry dans la pénombre d'une chapelle de l'église Sainte-Clotilde[23].

Recherche de l'auteur du bordereau

Cette prise semble suffisamment importante pour que le chef de la « Section de statistiques »[24], le mulhousien[25] Jean Sandherr, en informe le ministre de la Guerre, le général Auguste Mercier. Le SR soupçonne en effet des fuites depuis le début de l'année 1894, et recherche leur auteur. Le ministre, violemment attaqué dans la presse pour son action jugée incompétente[26], semble vouloir tirer parti de cette affaire pour rehausser son image[27],[28]. Il diligente immédiatement deux enquêtes secrètes, l'une administrative et l'autre judiciaire. Pour trouver le coupable, le raisonnement est simple sinon grossier[29] : le cercle de recherche est arbitrairement restreint à un suspect en poste ou un ancien collaborateur à l'état-major, nécessairement artilleur sur les indications du capitaine Matton, seul artilleur de la Section de statistiques, car trois des documents transmis concernaient l'artillerie de près ou de loin, et officier stagiaire, puisque les documents provenaient des 1er, 2e, 3e et 4e bureaux, un stagiaire semblant seul à même de proposer une telle variété de documents, car ceux-ci passaient de bureau en bureau pour parfaire leur formation. Ce raisonnement du lieutenant-colonel d'Aboville se révéla faux[30].

Le coupable idéal est identifié : le capitaine Alfred Dreyfus, polytechnicien et artilleur[4], de confession israélite et alsacien d'origine, issu de la méritocratie républicaine[31]. Au tout début de l'affaire, on insiste sur les origines alsaciennes de Dreyfus plutôt que sur son appartenance religieuse. Celles-ci n'étaient pourtant pas exceptionnelles, puisqu'on privilégiait les officiers de l'est de la France pour leur double connaissance de la langue allemande et de la culture germanique[32],[33]. Mais l'antisémitisme, qui n'épargne pas les bureaux d'état-major[34], devient rapidement le centre de l'affaire d'instruction, remplissant les vides d'une enquête préliminaire très sommaire[29]. D'autant que Dreyfus était à ce moment-là le seul officier juif étant passé récemment par l'état-major général.

De fait, la légende[n 10] du caractère froid et renfermé, voire hautain de l'homme, et de sa « curiosité », jouent fortement contre lui. Ces traits de caractère, les uns faux, les autres naturels, rendent plausibles toutes les accusations en transformant les actes les plus ordinaires de la vie courante dans un ministère, en faits avérés d'espionnage. Ce début d'instruction partial et partiel amène une multiplication d'erreurs qui conduisent au mensonge d'État. Ceci au travers d'une affaire où l'irrationnel l'emporte sur le positivisme pourtant en vogue à cette époque[36] :

« Dès cette première heure s'opère le phénomène qui va dominer toute l'affaire. Ce ne sont plus les faits contrôlés, les choses examinées avec soin qui forment la conviction ; c'est la conviction souveraine, irrésistible, qui déforme les faits et les choses. »

Expertises en écriture

Pour confondre Dreyfus, les écritures du bordereau et du capitaine sont comparées. Personne n'est compétent en matière d'analyse d'écritures à l'état-major[37]. Entre alors en scène le commandant du Paty de Clam[38],[39], homme original qui se pique d'expertise en écritures. Mis en présence de lettres de Dreyfus et du bordereau le 5 octobre, du Paty conclut d'emblée à l'identité des deux écritures. Après une journée de travail complémentaire, il assure dans un rapport que, malgré quelques dissemblances, les ressemblances sont suffisantes pour justifier une enquête. Dreyfus est donc « l'auteur probable » du bordereau pour l'état-major[40].

Le général Mercier tenant un coupable, il met exagérément en valeur l'affaire, qui prend le statut d'affaire d'État pendant la semaine précédant l'arrestation de Dreyfus. En effet, le ministre consulte et informe toutes les autorités de l'État[n 11]. Malgré les conseils de prudence[n 12] et les objections courageusement exprimées par Gabriel Hanotaux lors d'un petit conseil des ministres[42], il décide de poursuivre[43]. Du Paty de Clam est nommé officier de police judiciaire chargé d'une enquête officielle.

Pendant ce temps, plusieurs informations sont ouvertes parallèlement, les unes sur la personnalité de Dreyfus et les autres consistant à s'assurer de la réalité des identités d'écriture. L'expert Gobert[n 13] n'est pas convaincu, trouve de nombreuses différences et écrit même que « la nature de l'écriture du bordereau exclut le déguisement graphique »[44]. Déçu, Mercier fait alors appel à Alphonse Bertillon, l'inventeur de l'anthropométrie judiciaire, mais nullement expert en écritures. Il n'est d'abord pas plus affirmatif que Gobert, en n'excluant pas une copie de l'écriture de Dreyfus[45]. Mais par la suite, sous la pression des militaires[46], il affirme que Dreyfus s'est autocopié et développe sa théorie de l'« autoforgerie ».

Selon le procureur général Jean-Pierre Manau, Alphonse Bertillon, ramenant tout à des questions de mensuration, aurait pu être « hypnotisé, possédé en quelque sorte par un souvenir, celui de l'affaire de la Boussinière »[47]. Joseph Reinach le dira aussi « obsédé par le souvenir du testament de la Boussinière »[48]. En outre, deux experts, dont Bertillon, ayant expertisé le faux testament comme authentique dans l'affaire de la Boussinière, sont précisément au nombre des trois qui déclarent que le document est bien de la main de Dreyfus, ce qui ne manque pas d'interpeller[49].

L'arrestation

Le 13 octobre, sans preuve tangible et avec un dossier vide, le général Mercier fait convoquer le capitaine Dreyfus pour une inspection générale, en « tenue bourgeoise », c'est-à-dire en civil. L'objectif de l'état-major est de gagner la preuve parfaite en droit français : l'aveu. Cet aveu serait obtenu par effet de surprise, en faisant écrire une lettre inspirée du bordereau[50] au coupable[51] sous la dictée.

Le au matin, le capitaine Dreyfus subit cette épreuve, mais n'avoue rien. Du Paty tente même de lui suggérer le suicide en plaçant un revolver devant Dreyfus, mais l'accusé refuse d'attenter à ses jours, affirmant qu'il « veut vivre afin d'établir son innocence ». L'espoir des militaires est déçu. Du Paty de Clam fait tout de même arrêter le capitaine[52] et l'inculpe d'intelligence avec l'ennemi afin qu'il soit traduit devant un conseil de guerre. Dreyfus est incarcéré à la prison du Cherche-Midi à Paris[53].

L'instruction et le premier conseil de guerre

Lucie Dreyfus est informée de l'arrestation de son époux le jour même, par une perquisition de l'appartement du jeune couple. Elle est terrorisée par du Paty qui lui ordonne de garder le secret sur l'arrestation de son mari, et lui affirme même : « Un mot, un seul mot et c'est la guerre européenne ! »[54] En toute illégalité[n 14], Dreyfus est mis au secret dans sa prison où Du Paty l'interroge jour et nuit afin d'obtenir des aveux, ce qui échoue et incite le lieutenant-colonel à recommander l'abandon des poursuites en l'absence de preuves, par crainte d'être désavoué par une cour de justice[56]. Le capitaine est soutenu moralement par le premier dreyfusard : le commandant Ferdinand Forzinetti, commandant les prisons militaires de Paris[53].

Le , l'affaire est révélée par un entrefilet d'Adrien Papillaud dans le journal antisémite d'Édouard Drumont, La Libre Parole, marquant ainsi le début d'une très violente campagne de presse jusqu'au procès. Cet événement place l'Affaire sur le terrain de l'antisémitisme, qu'elle ne quitte plus jusqu'à sa conclusion définitive[57].

Le , Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, appelé d'urgence à Paris, est mis au courant de l'arrestation. Il devient l'artisan du combat difficile pour la libération de son frère[58]. Sans attendre, il se met à la recherche d'un avocat, et retient l'éminent pénaliste Edgar Demange.

L'instruction

Le 3 novembre, à contrecœur[59], le général Saussier donne l'ordre d'informer. Il a tous les pouvoirs pour arrêter la machinerie, mais il ne le fait pas, peut-être par confiance exagérée en la justice militaire[60].

Le commandant d'Ormescheville, rapporteur auprès du Conseil de guerre, rédige un rapport à charge dans lequel les « éléments moraux » de l'accusation (qui vont de ragots concernant les mœurs de Dreyfus et sa prétendue fréquentation de « cercles-tripots » à sa connaissance de l'allemand et sa « mémoire remarquable ») sont développés bien plus longuement que les « éléments matériels »[n 15].

Les éléments matériels sont traités dans l'unique avant-dernier paragraphe, en une phrase : « [les éléments matériels] consistent en la lettre missive incriminée, dont l'examen par la majorité des experts aussi bien que par nous et par les témoins qui l'ont vue, a présenté, sauf dissemblances volontaires, une similitude complète avec l'écriture authentique du capitaine Dreyfus ». Cette rareté même sert à la charge : « c'est une preuve de culpabilité, car Dreyfus a tout fait disparaître ». Le manque complet de neutralité de l'acte d'accusation conduit Émile Zola à le qualifier de « monument de partialité »[61].

Le 4 décembre, avec ce dossier, Dreyfus est renvoyé devant le premier Conseil de guerre. Le secret est levé et Me Demange peut pour la première fois accéder au dossier. Après sa lecture, la confiance de l'avocat est absolue[62]. L'accusation repose sur l'écriture d'une pièce unique, le bordereau, à propos de laquelle les experts se contredisent, et sur de vagues témoignages indirects.

Le procès : « Le huis clos ou la guerre ! »

Pendant les deux mois précédant le procès, la presse se déchaîne. La Libre Parole, L'Autorité, Le Journal, Le Temps racontent toute la vie de Dreyfus au travers de récits orientés par l'État-major[63]. C'est aussi l'occasion pour La Libre Parole ou La Croix, de justifier leurs campagnes antérieures contre la présence de Juifs dans l'armée, sur le thème « On vous l'avait bien dit ! »[64]. Cette période longue est surtout le moyen pour l'état-major de préparer l'opinion et de faire pression indirectement sur les juges[65]. Ainsi le , le général Mercier va jusqu'à déclarer Dreyfus coupable dans une interview au Figaro[66],[67]. Lui réplique le un article d'Arthur Meyer dans Le Gaulois, dans lequel est condamné le réquisitoire fait contre Dreyfus et demandé : « Quelle liberté restera-t-il au Conseil de Guerre appelé à juger ce prévenu ? »[68],[69].

Des joutes d'éditorialistes ont lieu au sein d'un large débat à propos de la question du huis clos. Pour Ranc et Cassagnac qui représentent la majorité de la presse, le huis clos est une manœuvre basse dans le but de permettre l'acquittement de Dreyfus, « car le ministre est un lâche ». La preuve c'est « qu'il rampe devant les Prussiens » en acceptant de publier des démentis de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris[n 16]. Mais pour d'autres journaux, comme L'Éclair du , « le huis clos est nécessaire pour éviter un casus belli », alors que pour Judet dans Le Petit Journal du 18, « le huis clos est notre refuge inexpugnable contre l'Allemagne » ou le chanoine de La Croix du même jour, il faut « le huis clos le plus absolu »[70]. Le 21 décembre, La Croix emploie la formule « Le huis clos ou la guerre »[71],[n 17].

Le procès s'ouvre le à treize heures[73], le huis clos étant presque immédiatement prononcé. Ce huis clos n'est d'ailleurs pas conforme au droit puisque le commandant Picquart et le préfet Louis Lépine sont présents à certaines audiences en violation du droit, mesure qui permet néanmoins aux militaires de ne pas divulguer le contenu du dossier au grand public[74] et d'étouffer les débats[75]. Les discussions de fond sur le bordereau montrent que l'hypothèse que le capitaine Dreyfus en soit l'auteur rencontre de très nombreuses contradictions[76],[77]. D'autre part, l'accusé clame son innocence, et se défend point par point[78]. Ses déclarations sont appuyées par une dizaine de témoignages à décharge. La question d'un mobile pécuniaire est posée dans le dossier d'accusation, mais Dreyfus était aisé : alors qu'il était capitaine, il avait des revenus personnels équivalents à ceux d'un général commandant de région[79], issus de l'héritage de son père et de la dot de sa femme. Il n'avait donc aucune raison pécuniaire de trahir. La justification par la judéité de Dreyfus, seule retenue par la presse de droite, ne saurait pourtant l'être par un tribunal.

Alphonse Bertillon est présenté à la cour comme un savant de première importance. Il avance la théorie de l'autoforgerie à l'occasion de ce procès et accuse Dreyfus d'avoir imité sa propre écriture, expliquant les différences graphiques par l'emploi d'extraits de l'écriture de son frère Mathieu et de son épouse Lucie. Cette théorie, bien que considérée plus tard comme farfelue et sidérante[n 18] semble avoir un certain effet sur les juges. De plus, le commandant Hubert-Joseph Henry, adjoint du chef du SR et découvreur du bordereau, fait une déclaration théâtrale[81] en pleine audience. Il affirme qu'une suspicion de fuites existait depuis le mois de à propos d'une trahison à l'état-major et « qu'une personne honorable » accusait le capitaine Dreyfus. Il jure sur l'honneur que le traître est Dreyfus, en désignant le crucifix accroché au mur du tribunal[82]. Dreyfus sort de ses gonds et exige d'être confronté à son accusateur anonyme, ce qui est refusé par l'état-major. L'incident a un effet incontestable sur la cour, composée de sept officiers qui sont à la fois juges et jurés. Toutefois, l'issue du procès est incertaine. La conviction des juges a été ébranlée par l'attitude ferme et les réponses logiques de l'accusé[83]. Les juges partent délibérer. Mais l'état-major a encore une carte en main pour faire pencher la balance définitivement contre Dreyfus.

Transmission d'un dossier secret aux magistrats

Les témoins militaires du procès alertent le commandement sur les risques d'acquittement. Dans cette éventualité, la Section de statistiques avait préparé un dossier, contenant, en principe, quatre preuves « absolues » de la culpabilité du capitaine Dreyfus, accompagnées d'une note explicative. Le contenu de ce dossier secret est incertain encore de nos jours, car aucune archive dressant la liste des pièces ne nous est parvenue. Des recherches récentes[84] indiquent l'existence d'une numérotation induisant peut-être la présence d'une dizaine de documents. Parmi ceux-ci, des lettres à caractère érotico-homosexuel ("Lettre Davignon" entre autres) posent la question des méthodes d'intoxication du Service de statistiques et de l'objet de ce choix documentaire.

Le dossier secret est remis au début du délibéré, en toute illégalité, au président du Conseil de guerre le colonel Émilien Maurel, sur ordre du ministre de la Guerre, le général Mercier. En effet, en droit militaire français de l'époque, toutes les preuves de culpabilité doivent être remises à la défense afin d'être débattues contradictoirement, ce qui n'était pas obligatoire pour la justice ordinaire[85]. Plus tard, au procès de Rennes de 1899, le général Mercier a expliqué que la nature même des pièces soumises interdisait leur divulgation dans l'enceinte du tribunal. Ce dossier contenait, outre des lettres sans grand intérêt, dont certaines étaient truquées[86], une pièce restée célèbre sous le nom de « Canaille de D… ».

C'était une lettre de l'attaché militaire allemand Maximilian von Schwartzkoppen à l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi interceptée par le SR. La missive était censée accuser définitivement Dreyfus, puisque d'après ses accusateurs, il était désigné par l'initiale de son nom[n 19]. En réalité, la Section de statistiques savait que la lettre ne pouvait pas incriminer Dreyfus, et si elle le fit, ce fut par intention criminelle[88]. Le colonel Maurel a affirmé au second procès Dreyfus[89] que les pièces secrètes n'avaient pas servi à emporter l'adhésion des juges du Conseil de guerre. Mais il se contredit en affirmant qu'il a lu un seul document, « ce qui fut suffisant ».

Condamnation, dégradation et déportation

Le 22 décembre, après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. À l'unanimité des sept juges, Alfred Dreyfus est condamné pour intelligence avec une puissance étrangère à la peine maximale applicable en vertu de l'article 76 du code pénal, la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire au bagne, ainsi qu'à la destitution de son grade et à la dégradation militaire. Dreyfus n'est pas condamné à mort, cette peine ayant été abolie pour les crimes politiques depuis 1848.

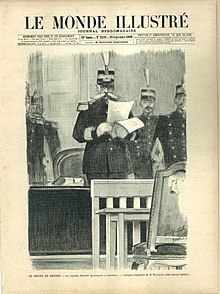

(Le Monde illustré, ).

Pour les autorités, la presse et le public, les quelques doutes d'avant procès sont dissipés ; la culpabilité est certaine. Jean Jaurès (très anti-dreyfusard à ce moment là, mais qui changera d'opinion) se sert comme argument contre la peine de mort, d'une condamnation qui laisse la vie à un « misérable traître » : « un troupier vient d'être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage de son caporal. Alors pourquoi laisser ce misérable traître en vie ? »[réf. nécessaire] Clemenceau, dans La Justice, fait une remarque similaire[n 20]. L'antisémitisme atteint par ailleurs des sommets dans la presse et se manifeste dans des populations jusqu'à présent épargnées[92].

Le , le commandant du Paty se rend à la prison et propose à Dreyfus un allégement de sa peine en échange de ses aveux, ce que le capitaine refuse[93].

Le , la cérémonie de la dégradation se déroule dans la Cour Morland de l'École militaire à Paris où quatre mille soldats formés en carré entourent le « traître » tandis que 20 000 personnes s'amassent derrière les foules : alors que les tambours roulent, Dreyfus est accompagné par quatre artilleurs qui l'amènent devant un huissier qui lui lit le jugement. Un adjudant de la Garde républicaine lui arrache les insignes, les fines lanières d'or de ses galons, les parements des manches et de la veste. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus, qui continue de clamer son innocence tout en levant les bras : « Soldats, on dégrade un innocent, soldats on déshonore un innocent. Vive la France ! Vive l'armée ! »[94]. L'adjudant brise le sabre du condamné sur son genou puis Dreyfus défile au ralenti devant ses anciens compagnons[95]. La veille, les galons et boutons sont décousus et le sabre scié pour faciliter la dégradation[96].

Un évènement, que l'on surnomme « la légende des aveux »[97], s'est déroulé avant la dégradation. Dans le fourgon qui l'amenait à l'École militaire, Dreyfus aurait confié sa traîtrise au capitaine Lebrun-Renault[98]. Il apparaît qu'en réalité, le capitaine de la Garde républicaine s'est vanté et que Dreyfus n'avait fait aucun aveu[5]. Du fait de la nature de l'affaire, touchant à la sécurité nationale, le prisonnier est mis au secret dans une cellule en attendant son transfert. Le 17 janvier, il est transféré au bagne de l'île de Ré, où il est maintenu plus d'un mois. Il a le droit de voir sa femme deux fois par semaine, dans une salle allongée, chacun à un bout, le directeur de la prison au milieu[99].

À la dernière minute, à l'initiative du général Mercier, un projet de loi est transmis au conseil des ministres, rétablissant les îles du Salut en Guyane comme lieu de déportation en enceinte fortifiée, afin que Dreyfus ne soit pas envoyé à Ducos, en Nouvelle-Calédonie[100]. En effet, lors de la déportation de l'adjudant Lucien Châtelain, condamné pour intelligence avec l'ennemi en 1888, notamment, les conditions de détentions à Ducos étaient apparues trop douces, lui ayant notamment permis de tenter une évasion[101]. Émile Chautemps, nouveau ministre des Colonies depuis le , demande peu de jours après sa nomination que le projet soit porté devant la Chambre. Le , sachant par avance que la loi sera votée, il écrit au gouverneur de la Guyane, Camille Charvein, pour faire part des inquiétudes du gouvernement, et des instructions que le gouverneur aura à appliquer lorsque Dreyfus sera sous sa responsabilité. Le , le projet de loi est adopté par la Chambre, sans débat[100].

Le 21 février, Dreyfus embarque sur le vaisseau Ville-de-Saint-Nazaire. Le lendemain, le navire fait cap vers la Guyane.

Le 12 mars, après une traversée pénible de quinze jours, le navire mouille au large des îles du Salut. Dreyfus reste un mois au bagne de l'île Royale, puis il est transféré à l'île du Diable le 14 avril. Avec ses gardiens, il est le seul habitant de l'île, logeant dans une case de pierre de quatre mètres sur quatre[102]. Hanté par le risque de l'évasion, le commandant du bagne fait vivre un enfer au condamné alors que les conditions de vie sont déjà très pénibles : la température atteint 45 °C, il est sous-alimenté ou nourri de denrées frelatées, pratiquement pas soigné de ses nombreuses maladies tropicales. Dreyfus tombe malade, secoué par les fièvres qui s'aggravent d'année en année[103].

Dreyfus est autorisé à écrire sur un papier numéroté et paraphé. Ce qu'il écrit subit la censure du commandement, comme les courriers échangés avec sa femme Lucie, par lesquels ils s'encouragent mutuellement. Le , les conditions de vie d'Alfred Dreyfus s'aggravent encore : il est mis à la double boucle, supplice obligeant le forçat à rester sur son lit, immobile, les chevilles entravées. Cette mesure est la conséquence de la fausse information de son évasion, lancée par un journal anglais. Pendant deux longs mois, elle plonge Dreyfus dans un profond désespoir. À ce moment, il est persuadé que sa vie s'achèvera sur cette île lointaine[104].

-

La case de Dreyfus sur l'île du Diable en Guyane. -

Une du Petit Journal (). -

Une du Petit Journal (). -

Photographie de Dreyfus à l'île du Diable, 1898.

La vérité en marche (1895-1897)

La famille Dreyfus découvre l'affaire et agit

Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence du condamné. Il est le premier artisan de la réhabilitation de son frère, et passe tout son temps, toute son énergie et sa fortune à rassembler autour de lui un mouvement de plus en plus puissant en vue de la révision du procès de , malgré les difficultés de la tâche[105] : « Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants »[106].

Mathieu essaie toutes les pistes, y compris les plus étonnantes. Ainsi, grâce au docteur Gibert, ami du président Félix Faure, il rencontre au Havre une femme qui, sous hypnose, lui parle pour la première fois d'un « dossier secret »[107],[108]. Le fait est confirmé par le président de la République au docteur Gibert dans une conversation privée.

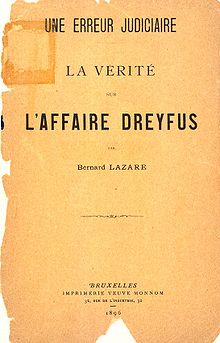

Petit à petit, malgré les menaces d'arrestation pour complicité, les filatures, les pièges tendus par les militaires[109], il réussit à convaincre divers modérés. Ainsi, le journaliste libertaire Bernard Lazare se penche sur les zones d'ombre de la procédure. En 1896, Lazare publie à Bruxelles le premier opuscule dreyfusard[110]. Cette publication n'a que peu d'influence sur le monde politique et intellectuel, mais elle contient tant de détails que l'état-major suspecte le nouveau chef du SR, Picquart, d'en être responsable.

Bernard Lazare, a lors de cette affaire « déployé pour l’une des premières fois en France une forme de journalisme d’investigation »[111], qui a eu pour fonction de « dénoncer les mensonges officiels, en donnant à connaître au public des faits et des documents, cachés, jusque-là, à sa connaissance », selon le sociologue des médias Jean-Marie Charon[111].

La campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit dans la presse de gauche antimilitariste[112], déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. La France reste alors très majoritairement antidreyfusarde. Le commandant Henry, à la Section de statistiques, est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. À la demande de sa hiérarchie, le général de Boisdeffre, chef d'état-major général, et le général Gonse, il est chargé de faire grossir le dossier afin d'éviter toute tentative de révision. Incapable de trouver la moindre preuve, il décide d'en fabriquer une a posteriori.

La découverte du vrai coupable par Picquart, qui « passe à l'ennemi »

Le vrai coupable de la trahison est découvert par hasard de deux manières distinctes ; par Mathieu Dreyfus d'une part, en recueillant la dénonciation du banquier Jacques de Castro, et par le Service de Renseignements militaire (SR) d'autre part, à la suite d'une enquête. Le colonel Sandherr étant tombé malade, le lieutenant-colonel Georges Picquart est affecté à la tête du SR en . En , Picquart, qui avait suivi l'affaire Dreyfus dès son origine[n 21], exige désormais de recevoir directement les documents recueillis par Mme Bastian à l'ambassade d'Allemagne, sans intermédiaire[113]. Il y découvre un document surnommé le « petit bleu » : une carte télégramme ni datée ni signée destinée à être envoyée via le réseau pneumatique de Paris, jamais envoyée, écrite par von Schwartzkoppen et interceptée à l'ambassade d'Allemagne début [114]. Celle-ci est adressée à un officier français, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance, Paris[115]. Par ailleurs, une autre lettre au crayon noir de von Schwartzkoppen démontre cette relation d'espionnage avec Esterhazy[116].

Mis en présence de lettres de cet officier, Picquart s'aperçoit avec stupéfaction que son écriture est exactement la même que celle du « bordereau » qui a servi à incriminer Dreyfus. Il se procure le « dossier secret » remis aux juges en 1894, et devant sa vacuité, acquiert la certitude de l'innocence de Dreyfus.

|

| |

Esterhazy en uniforme du 74e d'infanterie (photographie anonyme) et caricaturé aux bras de deux élégantes « cocottes » (carte postale italienne dreyfusarde, vers 1898).

| ||

Très ému par sa découverte, Picquart diligente une enquête en secret, sans l'accord de ses supérieurs[117]. Elle démontre qu'Esterhazy avait connaissance des éléments décrits par le « bordereau » et qu'il était bien en contact avec l'ambassade d'Allemagne[118]. Il est établi que l'officier vendait aux Prussiens de nombreux documents secrets dont la valeur était cependant assez faible[119].

Ferdinand Walsin Esterhazy est un ancien membre du contre-espionnage français[120], où il avait servi après la Guerre de 1870. Il avait travaillé dans le même bureau que le commandant Henry de 1877 à 1880[121]. Homme à la personnalité trouble, à la réputation sulfureuse[122], criblé de dettes, il est pour Picquart le traître probable animé par un mobile certain : l'argent. Picquart communique alors les résultats de son enquête à l'état-major, qui lui oppose « l'autorité de la chose jugée ». Désormais, tout est fait pour l'évincer de son poste, avec l'aide de son propre adjoint, le commandant Henry. Il s'agit avant tout, dans les hautes sphères de l'Armée, de ne pas admettre que la condamnation de Dreyfus puisse être une grave erreur judiciaire. Pour les ministres, Mercier puis Zurlinden, et pour l'état-major, ce qui est fait est fait, on ne revient jamais en arrière[123]. Il convient alors de séparer les affaires Dreyfus et Esterhazy.

La dénonciation de Walsin Esterhazy et les progrès du dreyfusisme

La presse nationaliste lance une violente campagne contre le noyau dur naissant des dreyfusards. En contre-attaquant, l'état-major se découvre et révèle des informations, ignorées jusque-là, sur le « dossier secret »[124]. Le doute commence à s'installer et des figures des milieux artistiques et politiques s'interrogent[n 22]. Picquart tente de convaincre ses chefs de réagir en faveur de Dreyfus, mais l'état-major semble sourd. Une enquête est instruite contre lui, il est surveillé, éloigné dans l'Est, puis muté en Tunisie « dans l'intérêt du service »[125].

C'est le moment que choisit le commandant Henry pour passer à l'action. Le , il fabrique un faux, le « faux Henry »[n 23], en conservant l'entête et la signature[n 24] d'une lettre quelconque de Panizzardi[n 25], en rédigeant lui-même le texte central :

« J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais les relations avec ce Juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui. »

C'est un faux assez grossier. Les généraux Gonse et Boisdeffre, sans se poser de questions, amènent cependant la lettre à leur ministre le général Billot. Les doutes de l'État-Major concernant l'innocence de Dreyfus s'envolent[127]. Fort de cette trouvaille, l'état-major décide de protéger Esterhazy et de persécuter[128] le colonel Picquart, « qui n'a rien compris ». Picquart, qui ignore tout du faux Henry, se sent rapidement isolé de ses collègues militaires. Littéralement accusé de malversations par le commandant Henry[129], il proteste par écrit et rentre à Paris.

Picquart se confie à son ami, l'avocat Louis Leblois, à qui il fait promettre le secret. Ce dernier en parle pourtant au vice-président du Sénat, l'alsacien Auguste Scheurer-Kestner, lequel est à son tour touché par le doute. Sans citer Picquart, le sénateur révèle l'affaire aux plus hautes personnalités du pays. Mais l'état-major soupçonne quand même Picquart d'être à l'origine des fuites. C'est le début de l'affaire Picquart[130], une nouvelle conspiration de l'état-major contre l'officier.

Le commandant Henry, pourtant adjoint de Picquart, mais jaloux[n 26], mène de son propre chef une opération d'intoxication afin de compromettre son supérieur. Il se livre à diverses malversations (fabrication d'une lettre le désignant comme l'instrument du « syndicat juif » voulant faire évader Dreyfus, truquage du « petit bleu » pour faire croire que Picquart a effacé le nom du réel destinataire, rédaction d'un courrier nommant Dreyfus en toutes lettres).

Parallèlement aux investigations du colonel Picquart, les défenseurs de Dreyfus sont informés de l'identité de l'écriture du « bordereau » avec celle d'Esterhazy en novembre 1897. Mathieu Dreyfus avait fait afficher la reproduction du bordereau, publiée par Le Figaro. Le banquier Jacques de Castro, identifie formellement cette écriture comme celle du commandant Walsin Esterhazy, son débiteur, et prévient Mathieu. Le , les deux pistes se rejoignent, à l'occasion d'une rencontre entre Scheurer-Kestner et Mathieu Dreyfus. Ce dernier obtient enfin la confirmation du fait qu'Esterhazy est bien l'auteur du bordereau. Le , sur ces bases, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Walsin Esterhazy[132]. La polémique étant publique, l'armée n'a plus d'autre choix que d'ouvrir une enquête. Fin 1897, Picquart, revenu à Paris, fait connaître publiquement ses doutes sur la culpabilité de Dreyfus, du fait de ses découvertes. La collusion destinée à éliminer Picquart semble avoir échoué[133]. La contestation est très forte et vire à l'affrontement. Afin de discréditer Picquart, Esterhazy envoie sans effet des lettres de plainte au Président de la République[134].

Le mouvement dit dreyfusard[n 27], animé par Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Joseph Reinach et Auguste Scheurer-Kestner s'élargit[137]. Émile Zola, informé mi- par Scheurer-Kestner du dossier, est convaincu de l'innocence de Dreyfus et s'engage officiellement[n 28]. Le , le romancier publie M. Scheurer-Kestner dans Le Figaro, premier article d'une série qui en compte trois[n 29]. Devant les menaces de désabonnements massifs de ses lecteurs, le directeur du journal cesse de soutenir Zola[138]. De proche en proche, fin novembre-début , les écrivains Octave Mirbeau, dont le premier article paraît trois jours après celui de Zola[139], et Anatole France, l'universitaire Lucien Lévy-Bruhl, le bibliothécaire de l'École normale supérieure Lucien Herr, qui convainc Léon Blum et Jean Jaurès, les auteurs de La Revue blanche[n 30], dont Lazare connaît bien le directeur Thadée Natanson, les frères Clemenceau Albert et Georges s'investissent dans le combat pour la révision du procès. Blum tente fin novembre de faire signer à son ami Maurice Barrès une pétition demandant la révision du procès, mais ce dernier refuse, rompt avec Zola et Blum début décembre, et commence à populariser le terme d' « intellectuels »[n 31]. Cette première rupture est le prélude à une division des élites cultivées, après le .

Si l'affaire Dreyfus occupe de plus en plus les discussions, le monde politique ne le reconnaît toujours pas, et le président du Conseil Jules Méline déclare en ouverture de séance de l'Assemblée nationale, le : « Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Il n'y a pas en ce moment et il ne peut pas y avoir d'affaire Dreyfus. »[141]

Procès et acquittement du commandant Esterhazy

Le général de Pellieux est chargé d'effectuer une enquête. Celle-ci tourne court, l'enquêteur étant adroitement manipulé par l'état-major. Le vrai coupable, lui dit-on, est le lieutenant-colonel Picquart[142]. L'enquête s'achemine vers un non-lieu, quand l'ex-maîtresse d'Esterhazy, Mme de Boulancy, fait publier dans Le Figaro des lettres dans lesquelles il exprimait violemment, une dizaine d'années plus tôt, toute sa haine de la France et son mépris de l'Armée française. La presse militariste vole au secours du traître au travers d'une campagne antisémite sans précédent. La presse dreyfusarde réplique, forte des nouveaux éléments en sa possession. Georges Clemenceau, dans le journal L'Aurore, se demande :

« Qui protège le commandant Esterhazy ? La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterhazy ? Quel pouvoir occulte, quelles raisons inavouables s'opposent à l'action de la justice ? Qui lui barre le chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l'accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picquart est-il discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut nous le dirons ! »

Bien que protégé par l'état-major et donc par le gouvernement, Esterhazy est obligé d'avouer la paternité des lettres francophobes publiées par Le Figaro. Ceci décide le bureau de l'état-major à agir : une solution pour faire cesser les questions, les doutes et les débuts de demande de justification doit être trouvée. L'idée est d'exiger d'Esterhazy qu'il demande lui-même à passer en jugement et être acquitté afin de faire cesser les bruits et de permettre le retour de l'ordre. C'est donc pour le disculper définitivement, selon la vieille règle « Res judicata pro veritate habetur »[n 32], qu'Esterhazy est présenté le devant un Conseil de guerre. Le huis clos « retardé »[n 33] est prononcé. Esterhazy est prévenu des sujets du lendemain avec des indications sur la ligne de défense à tenir. Le procès est peu régulier : les constitutions de parties civiles de Mathieu et Lucie Dreyfus[n 34] leur sont refusées, les trois experts en écritures ne reconnaissent pas l'écriture d'Esterhazy dans le bordereau et concluent à la contrefaçon[143]. L'accusé lui-même est applaudi, les témoins à charge, hués et conspués, Pellieux intervenant pour défendre l'État-Major sans qualité légale[144]. Le véritable accusé est le colonel Picquart, sali par tous les protagonistes militaires de l'Affaire[145]. Esterhazy est acquitté à l'unanimité dès le lendemain, après trois minutes de délibéré[146]. Sous les vivats, il a du mal à se frayer un chemin vers la sortie où l'attendent 1 500 personnes.

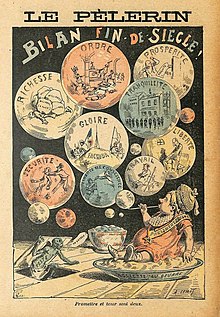

(Le Pèlerin, ).

Par erreur, un innocent a été condamné, mais par ordre, le coupable est acquitté. Pour beaucoup de républicains modérés, c'est une atteinte insupportable aux valeurs fondamentales qu'ils défendent. L'acquittement d'Esterhazy amène donc un changement de la stratégie dreyfusarde. Au libéralisme respectueux de Scheurer-Kestner et Reinach, succède une action plus combative et contestataire[147]. En réaction, d'importantes et violentes émeutes antidreyfusardes et antisémites ont lieu dans toute la France. On attente aux biens et aux personnes.

Fort de sa victoire, l'état-major arrête le lieutenant-colonel Picquart sous l'accusation de violation du secret professionnel, à la suite de la divulgation de son enquête à son avocat qui l'aurait révélée au sénateur Scheurer-Kestner. Le colonel, bien qu'il soit mis aux arrêts au fort du Mont-Valérien, n'abdique pas et s'engage de plus en plus dans l'Affaire. À Mathieu qui le remercie, il réplique qu'il ne « fait que son devoir »[146]. Le commandant Esterhazy est mis rapidement à la réforme, et devant les risques qui pèsent sur sa personne, s'exile en Angleterre où il terminera ses jours confortablement dans les années 1920[148]. Il aura bénéficié lors de « L'Affaire » de l'appui des hautes sphères de l'Armée, qu'explique le désir de l'état-major d'étouffer toute velléité de remise en cause du verdict du Conseil de guerre qui avait condamné le capitaine Dreyfus en 1894.

L'affaire explose en 1898

« J'accuse… ! » : l'affaire Dreyfus devient l'Affaire

Zola donne le une nouvelle dimension à l'affaire Dreyfus, qui devient l'Affaire. Premier grand intellectuel dreyfusard, il est alors au sommet de sa gloire : les vingt volumes des Rougon-Macquart ont été diffusés dans des dizaines de pays. C'est une sommité du monde littéraire, et il en a pleinement conscience. Au général de Pellieux, il affirme pendant son procès :

« Je demande au général de Pellieux s'il n'y a pas différentes façons de servir la France ? On peut la servir par l'épée ou par la plume. M. le général de Pellieux a sans doute gagné de grandes victoires ! J'ai gagné les miennes. Par mes œuvres, la langue française a été portée dans le monde entier. J'ai mes victoires ! Je lègue à la postérité le nom du général de Pellieux et celui d'Émile Zola : elle choisira[149] ! »

Scandalisé par l'acquittement d'Esterhazy, Zola décide de frapper un coup. Il publie le surlendemain, en première page de L'Aurore, un article de 4 500 mots sur six colonnes à la une, en forme de lettre ouverte au président Félix Faure. Ernest Vaughan, directeur de la toute jeune Aurore, trouve le titre : « J'accuse… ! ». Vendu habituellement à trente mille exemplaires, le journal diffuse ce jour-là près de trois cent mille copies. Cet article fait l'effet d'une bombe. Le texte est une attaque directe, explicite et nominative. Tous ceux qui ont comploté contre Dreyfus sont dénoncés, y compris le ministre de la Guerre, l'état-major. L'article comporte de nombreuses erreurs, majorant ou minorant les rôles de tel ou tel acteur[n 35], mais Zola n'a pas prétendu faire œuvre d'historien[150].

« J'accuse… ! » apporte pour la première fois la réunion de toutes les données existantes sur l'Affaire[151]. Le but de Zola est de s'exposer volontairement afin de forcer les autorités à le traduire en justice. Son procès servirait d'occasion pour un nouvel examen public des cas Dreyfus et Esterhazy. Il va ici à l'encontre de la stratégie de Scheurer-Kestner et Lazare, qui prônaient la patience et la réflexion[152]. Devant le succès national et international de ce coup d'éclat, le procès est inévitable. À partir de ce moment critique, l'Affaire suit deux voies parallèles. D'une part, l'État utilise son appareil pour imposer la limitation du procès à une simple affaire de diffamation, afin de le dissocier des cas Dreyfus et Esterhazy, déjà jugés. D'autre part, les conflits d'opinion tentent de peser sur les juges ou le gouvernement, pour obtenir les uns la révision et les autres la condamnation de Zola. Mais l'objectif du romancier est atteint : l'ouverture d'un débat public aux assises.

Le , Le Temps publie une pétition réclamant la révision du procès[153]. Y figurent les noms d'Émile Zola, Anatole France, le directeur de l'Institut Pasteur Émile Duclaux, Daniel Halévy, Fernand Gregh, Félix Fénéon, Marcel Proust, Lucien Herr, Charles Andler, Victor Bérard, François Simiand, Georges Sorel, puis le peintre Claude Monet, l'écrivain Jules Renard, le sociologue Émile Durkheim, l'historien Gabriel Monod, etc.

Le , à la suite d'une intervention à la Chambre des députés de l'élu catholique Albert de Mun contre Zola, celle-ci décide les poursuites par 312 voix contre 122[154]. Dans L'Aurore du , Clemenceau, au nom d'une « pacifique révolte de l'esprit français », reprend positivement le terme d'« intellectuels ». Le , Barrès fustige ceux-ci dans Le Journal. L'anti-intellectualisme devient un thème majeur des intellectuels de droite, qui reprochent aux dreyfusards de réfléchir au-delà des intérêts de la nation, argument qui se retrouve tout au long des années qui suivent, et qui constitue le fond du débat public : priorité accordée à la justice et vérité ou à la défense de la nation, préservation sociale ou raison supérieure de l'État[155]… Cette mobilisation des intellectuels ne se double pas dans un premier temps de celle de la gauche politique : le , les députés socialistes prennent leurs distances face aux « deux factions bourgeoises rivales ».

Les procès Zola

Zola aux outrages, huile sur toile peinte par Henry de Groux, 1898.

Le général Billot, ministre de la Guerre, porte plainte contre Zola et Alexandre Perrenx, le gérant de L'Aurore, qui passent devant les Assises de la Seine du 7 février au . La diffamation envers une autorité publique est alors passible des Assises, alors que l'injure publique proférée par la presse nationaliste et antisémite n'amène que très peu de poursuites, et surtout quasiment aucune condamnation. Le ministre ne retient que trois passages de l'article[156], soit dix-huit lignes sur plusieurs centaines. Il est reproché à Zola d'avoir écrit que le Conseil de guerre avait commis une « illégalité […] par ordre »[157]. Le procès s'ouvre dans une ambiance de grande violence : Zola récolte des insultes (« italianasse »[158], émigré, apatride[159]), mais aussi d'importants soutiens et de félicitations[n 36].

Dessin de Paul Renouard à la une du magazine The Graphic, .

Fernand Labori, l'avocat de Zola, fait citer environ deux cents témoins. La réalité de l'Affaire Dreyfus, inconnue du grand public, est diffusée dans la presse. Plusieurs journaux, dont Le Siècle d'Yves Guyot, autre militant dreyfusard, et L'Aurore, publient les notes sténographiques in extenso des débats au jour le jour, ce qui édifie la population. Celles-ci constituent pour les dreyfusards un outil primordial pour les débats postérieurs. Cependant, les nationalistes, derrière Henri Rochefort, sont alors les plus visibles et organisent des émeutes, forçant le préfet de police à intervenir afin de protéger les sorties de Zola[160], à chaque audience[161].

Ce procès est aussi le lieu d'une véritable bataille juridique, dans laquelle les droits de la défense sont sans cesse bafoués[162]. De nombreux observateurs prennent conscience de la collusion entre le monde politique et les militaires. À l'évidence, la Cour a reçu des instructions pour que la substance même de l'erreur judiciaire ne soit pas évoquée. Le président Delegorgue, prétextant l'allongement de durée des audiences, jongle sans cesse avec le droit pour que le procès ne traite que de la diffamation reprochée à Zola. Sa phrase « la question ne sera pas posée », répétée des dizaines de fois[163], devient célèbre[n 37].

Zola est condamné à un an de prison et à 3 000 francs d'amende, la peine maximale. Octave Mirbeau paie de sa poche les 7 525 francs, représentant le montant de l'amende et des frais de justice, le [164]. La dureté du verdict est imputable à l'atmosphère de violence entourant le procès :

« La surexcitation de l'auditoire, l'exaspération de la foule massée devant le palais de Justice étaient si violentes qu'on pouvait redouter les excès les plus graves si le jury avait acquitté M. Zola[165]. »

Cependant, le procès Zola est plutôt une victoire pour les dreyfusards[166]. En effet, l'Affaire et ses contradictions ont pu être largement évoquées tout au long du procès, en particulier par des militaires. De plus, la violence des attaques contre Zola, et l'injustice de sa condamnation renforcent l'engagement des dreyfusards : Stéphane Mallarmé se déclare « pénétré par la sublimité de [l']Acte [de Zola] »[167] et Jules Renard écrit dans son journal :

« À partir de ce soir, je tiens à la République, qui m'inspire un respect, une tendresse que je ne me connaissais pas. Je déclare que le mot Justice est le plus beau de la langue des hommes, et qu'il faut pleurer si les hommes ne le comprennent plus[168]. »

Le sénateur Ludovic Trarieux et le juriste catholique Paul Viollet fondent la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Plus encore que l'affaire Dreyfus, l'affaire Zola opère un regroupement des forces intellectuelles en deux camps opposés.

Le , une demande de pourvoi en cassation reçoit une réponse favorable. Il s'agit de la première intervention de la Cour dans cette affaire judiciaire. La plainte aurait en effet dû être portée par le Conseil de guerre et non par le ministre. Le procureur général Manau est favorable à la révision du procès Dreyfus et s'oppose fermement aux antisémites. Les juges du Conseil de guerre, mis en cause par Zola, portent plainte pour diffamation. L'affaire est déférée devant les assises de Seine-et-Oise à Versailles où le public passe pour être plus favorable à l'Armée, plus nationaliste. Le , dès la première audience, Me Labori se pourvoit en cassation en raison du changement de juridiction. Le procès est ajourné et les débats sont repoussés au . Labori conseille à Zola de quitter la France pour l'Angleterre avant la fin du procès, ce que fait l'écrivain, en partant seul pour un exil d'un an en Angleterre. Les accusés sont de nouveau condamnés. Quant au colonel Picquart, il se retrouve à nouveau en prison.

Henry démasqué, l'Affaire rebondit

L'acquittement d'Esterhazy, les condamnations d'Émile Zola et de Georges Picquart, et la présence continue d'un innocent au bagne, ont un retentissement national et international[169] considérable. La France expose un arbitraire étatique contredisant les principes républicains fondateurs. L'antisémitisme fait des progrès considérables, et les émeutes sont courantes pendant toute l'année 1898. Cependant, les hommes politiques en restent encore au déni de l'Affaire. En avril et , ils sont surtout préoccupés par les élections législatives, après lesquelles Jaurès perd son siège de député de Carmaux[170]. La majorité reste « modérée », et un groupe parlementaire antisémite apparaît à la Chambre. Cependant, la cause dreyfusarde est relancée.

En effet, Godefroy Cavaignac, nouveau ministre de la Guerre et anti-révisionniste farouche, veut démontrer définitivement la culpabilité de Dreyfus, en « tordant le cou » au passage à Esterhazy, qu'il tient pour « un mythomane et un maître chanteur »[171]. Il est absolument convaincu de la culpabilité de Dreyfus, renforcé dans cette idée par la légende des aveux, après avoir rencontré le principal témoin, le capitaine Lebrun-Renault[172]. Cavaignac a l'honnêteté d'un doctrinaire intransigeant[173], mais ne connaît absolument pas les dessous de l'Affaire, que l'État-Major s'est gardé de lui enseigner. Il a la surprise d'apprendre que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'accusation se basait n'avaient pas été expertisées, Boisdeffre ayant « une confiance absolue » en Henry. Il décide d'enquêter lui-même, dans son bureau avec ses adjoints, et rapatrie le dossier secret qui compte alors 365 pièces[174].

Le , lors d'une interpellation à la Chambre, Cavaignac fait état de trois pièces « accablantes, entre mille », dont deux n'ont aucun rapport avec l'Affaire, et l'autre est le faux d'Henry[175]. Le discours de Cavaignac est efficace : les députés l'ovationnent et votent l'affichage du discours avec la reproduction des trois preuves dans les 36 000 communes de France à 572 voix[176]. Les antidreyfusards triomphent, mais Cavaignac a reconnu implicitement que la défense de Dreyfus n'avait pas eu accès à toutes les preuves : la demande en annulation formulée par Lucie Dreyfus devient recevable. Le lendemain, le colonel Picquart déclare dans Le Temps au président du Conseil : « Je suis en état d'établir devant toute juridiction compétente que les deux pièces portant la date de 1894 ne sauraient s'appliquer à Dreyfus et que celle qui portait la date de 1896 avait tous les caractères d'un faux. », ce qui lui vaut onze mois de prison.

Le au soir, le capitaine Cuignet, attaché au cabinet de Cavaignac, qui travaille à la lumière d'une lampe, observe que la couleur du léger quadrillage du papier de l'entête et du bas de page ne correspondent pas à la partie centrale. Cavaignac tente encore de trouver des raisons logiques à la culpabilité et la condamnation de Dreyfus[177] mais ne tait pas cette découverte[178]. Un conseil d'enquête est formé pour enquêter sur Esterhazy, devant lequel celui-ci panique et avoue ses rapports secrets avec le commandant du Paty de Clam. La collusion entre l'État-Major et le traître est révélée. Le , Cavaignac se résigne à demander des explications au colonel Henry, en présence de Boisdeffre et Gonse. Après une heure d'interrogatoire mené par le ministre lui-même, Henry s'effondre et fait des aveux complets[179]. Il est placé aux arrêts de forteresse au Mont-Valérien et se suicide[n 38],[181] le lendemain en se tranchant la gorge avec un rasoir. La demande de révision déposée par Lucie Dreyfus ne peut plus être repoussée. Pourtant, Cavaignac affirme : « moins que jamais ! »[182], mais le président du Conseil, Henri Brisson, le force à démissionner. Malgré son rôle, apparemment totalement involontaire, dans la révision du procès de 1894, il reste un antidreyfusard convaincu et fera une intervention méprisante et blessante envers Dreyfus au procès de Rennes[183].

Les antirévisionnistes ne se considèrent pas comme battus. Le , Charles Maurras publie un éloge d'Henry dans La Gazette de France, qu'il qualifie de « serviteur héroïque des grands intérêts de l'État »[184]. La Libre Parole, journal antisémite de Drumont, propage la notion de « faux patriotique ». Le même journal lance en décembre une souscription au profit de sa veuve, afin d'ériger un monument à la gloire d'Henry, d'où le nom qui lui est donné de Monument Henry[185]. Chaque donation est accompagnée de remarques lapidaires sur Dreyfus et les dreyfusards, souvent injurieuses. 14 000 souscripteurs[186], dont 53 députés, envoient 131 000 francs[187]. Le , le président du Conseil, Brisson, incite Mathieu Dreyfus à déposer une demande en révision du Conseil de guerre de 1894. Le gouvernement transfère le dossier à la Cour de cassation, pour avis sur les quatre ans de procédures passées.

La France est réellement divisée en deux, mais aucune généralisation n'est possible : la communauté juive s'engage peu, les intellectuels ne sont pas tous dreyfusards[n 39], les protestants sont partagés, des marxistes refusent de soutenir Dreyfus[188]. Le clivage transcende les religions et milieux sociaux, comme l'illustre la célèbre caricature de Caran d'Ache Un dîner en famille.

-

Caricature dreyfusarde d'Henri-Gabriel Ibels moquant le projet du « monument Henry » (Le Sifflet, 1898). -

Un dîner en famille, dessin de Caran d'Ache dans le Figaro du .

Crise et recomposition du paysage politique

Henry est mort, Boisdeffre a démissionné, Gonse n'a plus aucune autorité et du Paty a été très gravement compromis par Esterhazy : pour les conjurés, c'est la débâcle[190]. Le gouvernement est désormais pris entre deux feux : la loi et le droit contre la pression nationaliste de la rue et du commandement supérieur qui se reprend. Cavaignac, démis pour avoir continué à répandre sa vision antidreyfusarde de l'Affaire, se pose en chef de file antirévisionniste. Le général Zurlinden qui lui succède, influencé par l'état-major, rend un avis négatif à la révision le 10 septembre, conforté par la presse extrémiste pour laquelle « la révision, c'est la guerre ». L'obstination du gouvernement, qui vote le recours à la Cour de cassation le , amène la démission de Zurlinden, remplacé aussitôt par le général Chanoine[191]. Celui-ci, lors d'une interpellation à la Chambre, donne sa démission, la confiance étant refusée à Brisson, contraint lui aussi à la démission. L'instabilité ministérielle entraîne une certaine instabilité gouvernementale.

Le , le progressiste[n 40] Charles Dupuy est nommé à la place de Brisson. En 1894, il avait couvert les agissements du général Mercier aux débuts de l'affaire Dreyfus[192] ; quatre ans plus tard, il annonce qu'il suivra les arrêts de la Cour de cassation, barrant la route à ceux qui veulent étouffer la révision et dessaisir la Cour[193]. Le 5 décembre, à la faveur d'un débat à la Chambre sur la transmission du « dossier secret » à la Cour de cassation, la tension monte encore d'un cran. Les injures, invectives et autres violences nationalistes font place aux menaces de soulèvement. Paul Déroulède déclare : « S'il faut faire la guerre civile, nous la ferons. »[194]

Une nouvelle crise survient au sein même de la Cour de cassation, lorsque Quesnay de Beaurepaire, président de la chambre civile, accuse la chambre criminelle de dreyfusisme par voie de presse. Il démissionne le en héros de la cause nationaliste. Cette crise aboutit au dessaisissement de la chambre criminelle au profit des chambres réunies. C'est le blocage de la révision[195].

En 1899, l'Affaire occupe de plus en plus la scène politique. Le , le président de la République Félix Faure meurt[196]. Émile Loubet est élu, une avancée pour la cause de la révision, le président précédent en étant un farouche opposant. Le 23 février, à la faveur des funérailles de Félix Faure, Déroulède tente un coup de force sur l'Élysée. C'est un échec, les militaires ne se ralliant pas. Le , Loubet est agressé sur le champ de course de Longchamp. Ces provocations, auxquelles s'ajoutent les manifestations permanentes de l'extrême-droite, bien qu'elles ne mettent jamais réellement la République en danger, créent un sursaut républicain qui conduit à la formation d'un « gouvernement de défense républicaine » autour de Waldeck-Rousseau le . Les républicains « progressistes » antidreyfusards, tel Méline, sont rejetés à droite. L'affaire Dreyfus a conduit à une recomposition claire du paysage politique français.

-

Chef de la Ligue des patriotes, Paul Déroulède tente un coup d'État le en cherchant à entraîner les troupes du général Roget vers le palais de l'Élysée

(Le Petit Journal, 1899).

La cassation du jugement de 1894

Le , après un vote du Cabinet, le garde des Sceaux saisit la Cour de cassation. Le 29 octobre, à l'issue de la communication du rapport du rapporteur Alphonse Bard, la chambre criminelle de la Cour déclare « la demande recevable et dit qu'il sera procédé par elle à une instruction supplémentaire »[197].

La Cour de cassation examine l'affaire dans un contexte de campagnes de presse contre la chambre criminelle, les magistrats étant constamment traînés dans la boue dans les journaux nationalistes depuis le scandale de Panama[198]. Le rapporteur Louis Loew préside. Il est l'objet d'une très violente campagne d'injures antisémites, alors qu'il est protestant alsacien, accusé d'être un déserteur, un vendu aux Prussiens. Malgré les silences complaisants de Mercier, Billot, Zurlinden et Roget qui se retranchent derrière l'autorité de la chose jugée et le secret d'État, la compréhension de l'Affaire progresse. Cavaignac fait une déposition de deux jours, mais ne parvient pas à démontrer la culpabilité de Dreyfus. Au contraire, il le disculpe involontairement par une démonstration de la datation exacte du bordereau ()[128].

Puis Picquart démontre l'ensemble des rouages de l'erreur puis de la conspiration[199]. Dans une décision du , Picquart est écarté du Conseil de guerre par la chambre criminelle[200]. C'est un nouvel obstacle aux volontés de l'état-major. Une nouvelle campagne de presse furieusement antisémite éclate à l'occasion de cet événement, alors que L'Aurore du titre « Victoire » dans les mêmes caractères que « J'accuse… ! »[201]. Le travail d'enquête est tout de même repris par la chambre criminelle[202]. Le « dossier secret » est analysé à partir du , et la chambre demande la communication du dossier diplomatique, ce qui est accordé.

Le , la chambre criminelle rend son rapport en mettant en exergue deux faits majeurs : il est certain qu'Esterhazy a utilisé le même papier pelure que le bordereau[n 41] et le dossier secret est totalement vide. Ces deux faits majeurs anéantissent toutes les procédures contre Alfred Dreyfus à eux seuls. Mais parallèlement, faisant suite à l'incident provoqué par Quesnay de Beaurepaire, le président Mazeau instruit une enquête sur la chambre criminelle, qui aboutit au dessaisissement de celle-ci « afin de ne pas la laisser porter seule toute la responsabilité de la sentence définitive », ce qui prive la chambre criminelle de la poursuite des actions qui découleraient de son rapport.

Le , Waldeck-Rousseau s'exprime au Sénat sur le fond et dénonce la « conspiration morale » au sein du gouvernement et dans la rue. La révision n'est plus évitable. Le , le nouveau président de la chambre civile de la Cour de cassation, Alexis Ballot-Beaupré, est nommé rapporteur pour l'examen de la demande de révision. Il aborde le dossier en juriste et décide d'un supplément d'enquête. Dix témoins complémentaires sont interrogés, lesquels affaiblissent encore la version de l'état-major. Dans le débat final et en modèle d'objectivité, le président Ballot-Beaupré démontre l'inanité du bordereau, la seule charge contre Dreyfus. Le procureur Manau abonde dans le sens du président. Me Mornard qui représente Lucie Dreyfus plaide sans aucune difficulté ni opposition du parquet[203].

Le , les chambres réunies de la Cour de cassation cassent le jugement de 1894 en audience solennelle[204]. L'affaire est renvoyée devant le Conseil de guerre de Rennes. Les conséquences sont immédiates : Zola, exilé en Angleterre, revient en France, Picquart est libéré, Mercier est accusé de communication illégale de pièces. Avec cet arrêt, la Cour de cassation s'impose comme une véritable autorité, capable de tenir tête à l'armée et au pouvoir politique[205]. Pour de nombreux dreyfusards, cette décision de justice est l'antichambre de l'acquittement du capitaine ; ils oublient de considérer que c'est de nouveau l'armée qui le juge. La Cour, en cassant avec renvoi, a cru en l'autonomie juridique du Conseil de guerre sans prendre en compte les lois de l'esprit de corps[Information douteuse][206].

Le procès de Rennes 1899

Déroulement du procès

Le prisonnier n'est en rien informé d'événements qui se déroulent à des milliers de kilomètres de lui : ni des complots ourdis pour qu'il ne puisse jamais revenir, ni de l'engagement d'innombrables hommes et femmes à sa cause. L'administration pénitentiaire filtre les informations qu'elle juge confidentielles. À la fin de l'année 1898, il apprend avec stupéfaction la dimension réelle de l'Affaire, dont il ne sait rien : l'accusation de son frère contre Esterhazy, l'acquittement du traître, l'aveu et le suicide d'Henry, ceci à la lecture du dossier d'enquêtes de la Cour de cassation qu'il reçoit deux mois après sa publication[207]. Le , Alfred Dreyfus est prévenu de la décision de cassation du jugement de 1894. Le 9 juin, il quitte l'île du Diable, cap vers la France, enfermé dans une cabine comme un coupable qu'il n'est pourtant plus. Il débarque le 30 juin à Port-Haliguen, sur la presqu'île de Quiberon, dans le plus grand secret, « par une rentrée clandestine et nocturne »[208]. Après cinq années de martyre, il retrouve son sol natal, mais il est immédiatement enfermé dès le 1er juillet à la prison militaire de Rennes. Il est déféré le 7 août devant le Conseil de guerre de la capitale bretonne, dans le lycée de Rennes (aujourd'hui lycée Émile-Zola).

Le général Mercier, champion des antidreyfusards, intervient constamment dans la presse, pour réaffirmer l'exactitude du premier jugement : Dreyfus est bien le coupable. Or immédiatement se font jour des dissensions dans la défense de Dreyfus : ses deux avocats suivent des stratégies opposées. Me Demange souhaite se tenir sur la défensive et obtenir simplement l'acquittement de Dreyfus. Me Labori, brillant avocat de 35 ans, offensif, cherche à frapper plus haut ; il veut la défaite de l'état-major, son humiliation publique. Mathieu Dreyfus a imaginé une complémentarité entre les deux avocats. Le déroulement du procès montre que c'est une erreur, dont l'accusation va se servir devant une défense affaiblie.

Le procès s'ouvre le dans un climat de tension extrême. Rennes est en état de siège[209]. Les juges du Conseil de guerre sont sous pression. Esterhazy, qui a avoué la paternité du bordereau, en exil en Angleterre, et du Paty, se sont fait excuser. Dreyfus apparaît, l'émotion est forte. Son apparence physique bouleverse ses partisans et certains de ses adversaires[n 42]. Malgré sa condition physique dégradée, il a une maîtrise complète du dossier, acquise en seulement quelques semaines[210]. Tout l'état-major témoigne contre Dreyfus sans apporter aucune preuve.

On ne fait que s'entêter et on considère comme nuls les aveux d'Henry et d'Esterhazy. Le procès tend même à déraper, dans la mesure où les décisions de la Cour de cassation ne sont pas prises en compte. On discute notamment du bordereau, alors que la preuve a été apportée de la culpabilité d'Esterhazy. Pourtant, Mercier se fait huer à la sortie de l'audience. La presse nationaliste et antidreyfusarde se perd en conjectures sur son silence à propos de la « preuve décisive » dont il n'a cessé de faire état avant le procès (un prétendu bordereau annoté par le Kaiser, dont personne ne verra jamais aucune trace).

Le 14 août, Me Labori est victime d'un attentat sur son parcours vers le tribunal. Un antidreyfusard extrémiste, qui s'enfuit et ne sera jamais retrouvé, lui tire dans le dos. L'avocat est donc écarté des débats pendant plus d'une semaine, au moment décisif de l'interrogatoire des témoins. Le 22 août, son état s'étant amélioré, il est de retour. Les incidents entre les deux avocats de Dreyfus se multiplient, Labori reprochant à Demange sa trop grande prudence. Le gouvernement, devant le raidissement militaire du procès, peut agir encore de deux manières pour infléchir les événements : en faisant appel à un témoignage des Allemands, ou par l'abandon de l'accusation[211].

Mais ces tractations en arrière-plan sont sans résultats. L'ambassade d'Allemagne adresse un refus poli au gouvernement. Le ministre de la guerre, le général Gaston de Galliffet, fait envoyer un mot respectueux au commandant Louis Carrière, commissaire du gouvernement. Il lui demande de rester dans l'esprit de l'arrêt de révision de la Cour de cassation. L'officier feint de ne pas comprendre l'allusion et, aidé de l'avocat nationaliste Auffray, âme véritable de l'accusation, il prononce un réquisitoire contre Dreyfus. Du côté de la défense, il faut prendre une décision, car l'issue du procès s'annonce mal, malgré l'évidence de l'absence de charges contre l'accusé. Sur pression du président du Conseil Waldeck-Rousseau, aidé de Jaurès et Zola, Me Labori est convaincu de renoncer à sa plaidoirie pour ne pas heurter l'armée. On décide de jouer la conciliation en échange de l'acquittement que semble promettre le gouvernement. Mais c'est un nouveau jeu de dupes[212].