Algeria ottomana

| Algeria ottomana | |

|---|---|

| Motto: دار الجهاد [1] Il baluardo della Guerra santa | |

| |

| Dati amministrativi | |

| Nome completo | (AR) Dawlat al-Jazâ’ir (BER) Tamurt n Lezzayer |

| Nome ufficiale | (OTA) Eyalet Jazâ’yir-Gharb |

| Lingue ufficiali | arabo |

| Lingue parlate | arabo maghrebino, turco ottomano, berbero, franco mediterraneo |

| Capitale | Algeri |

| Dipendente da | |

| Politica | |

| Forma di Stato | Eyalet |

| Forma di governo | Eyalet elettivo dell'Impero ottomano |

| Capo di Stato | Sultani ottomani |

| Nascita | 1517 con Aruj Barbarossa |

| Causa | Occupazione della città di Algeri ad opera dei fratelli pirati Aruj e Khayr al-Dīn Barbarossa |

| Fine | 1830 con Hussein Dey |

| Causa | Invasione di Algeri |

| Territorio e popolazione | |

| Bacino geografico | Algeria |

| Territorio originale | Algeria |

| Popolazione | 3.000.000 nel 1808 |

| Economia | |

| Risorse | schiavi, pirateria |

| Commerci con | Impero ottomano, Francia |

| Esportazioni | grano |

| Religione e società | |

| Religioni preminenti | Islam |

| Religione di Stato | Islam |

| Religioni minoritarie | Ebraismo, Cristianesimo |

| Evoluzione storica | |

| Preceduto da | |

| Succeduto da | |

| Ora parte di | |

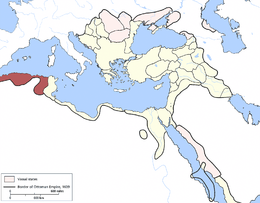

La reggenza di Algeri (in arabo دولة الجزائر?, Dawlat al-Jazāʼir; in berbero ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, Tamurt n Lezzayer; in turco ottomano ایالت جزاير-غرب, Eyalet Jazâ’yir-Gharb), nota anche come Algeria ottomana,[2][3] fu un territorio ottomano concentrato sulla città di Algeri. La provincia venne fondata attorno al 1525 quando Khayr al-Dīn Barbarossa riprese il possesso della città.[4][5]

La Reggenza fu il principale centro della potenza dell'Impero ottomano nel Maghreb, ma trattenne una rilevante autonomia talmente ampia da porsi essa stessa come soggetto separato di diritto internazionale.[6] Essa fu anche la base per gli attacchi corsari contro le navi europee.[4] Copriva l'area della moderna Algeria settentrionale, tra gli stati di Tunisia e Marocco.[4] Rivaleggiò con Zayyanidi, Hafsidi e i possedimenti spagnoli nel nord Africa, e divenne uno dei principali covi della corsa del Mediterraneo, sino all'invasione di Algeri del 1830 da parte dei francesi.

Storia

La fondazione

Dal 1496, gli spagnoli conquistarono diversi possedimenti nella costa nordafricana: Melilla (1496), Mers-el-Kébir (1505), Orano (1509), Bougie (1510), Tripoli (1510), Algeri, Shershell, Dellys, Tenes.[7]

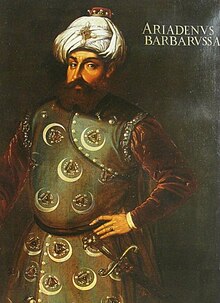

Nella medesima epoca i pirati fratelli Aruj e Khayr al-Dīn (quest'ultimo conosciuto in Europa col soprannome di Barbarossa) operavano in Tunisia sotto la dinastia hafside. Nel 1516, Aruj spostò la sua base di operazioni ad Algeri e chiese il protettorato dell'Impero ottomano nel 1517, ma venne ucciso nel 1518 durante la sua invasione di Tlemcen. Khayr al-Dīn gli succedette come comandante militare di Algeri.

L'occupazione di Algeri

Aruj, il fratello di Barbarossa, aveva catturato tutta la città di Algeri nel 1516 ad eccezione dell'area del Peñón di Algeri che era rimasto agli spagnoli. A seguito della morte di Aruj nel 1518 per mano degli spagnoli durante la caduta di Tlemcen, Barbarossa richiese l'assistenza dell'Impero ottomano, promettendo in cambio di riconoscere l'autorità ottomana sui propri domini.[5] Prima che l'aiuto ottomano potesse giungere a destinazione, gli spagnoli ripresero la città di Algeri nel 1519. Barbarossa riprese la città definitivamente nel 1525 e nel 1529 riprese anche il Peñon spagnolo.[5]

Una base per la guerra contro la Spagna

Khayr al-Dīn Barbarossa fondò una base militare per la sua reggenza. Gli ottomani gli diedero un supporto di 2.000 unità tra uomini e pezzi d'artiglieria.[5] Egli lasciò Hasan Agha al comando in suo nome e si recò a Costantinopoli nel 1533.[4]

Il figlio di Barbarossa, Hasan Pashan fu il primo governatore della Reggenza ad essere nominato direttamente dall'Impero ottomano nel 1544, quando suo padre decise di rinunciare al trono, ed ottenne il titolo di beylerbey.[4] Algeri divenne anche una base per la guerra contro la Spagna e nei conflitti tra Impero ottomano e Marocco.

Beylerbey continuarono ad essere nominati a vita sino al 1587. Dopo che la Spagna ebbe inviato un'ambasceria a Costantinopoli nel 1578 per negoziare, nell'agosto del 1580 venne siglata una pace che riconosceva la Reggenza di Algeri come un formale territorio ottomano piuttosto che una base prettamente bellica contro la Spagna.[4] Fu a quel tempo che l'Impero ottomano organizzò una regolare amministrazione ad Algeri nominando dei pascià con reggenza di tre anni per consolidare il potere turco nel Maghreb.

La pirateria nel Mediterraneo

Malgrado la fine formale delle ostilità con la Spagna nel 1580, gli attacchi contro i convogli cristiani e la tratta degli schiavi divenne la principale fonte di guadagno della Reggenza di Algeri.[8]

All'inizio del XVIII secolo, Algeri divenne, assieme ad altri porti nordafricani come Tunisi, una delle basi della pirateria anglo-turca con almeno 8.000 pirati operanti nella sola città di Algeri nel 1634.[8][9]

Una lettera di un contemporaneo dell'epoca riporta:

La pirateria e la schiavitù a danno dei cristiani ebbe come reazione delle ripetute spedizioni punitive inviate dalle potenze europee per debellarne il fenomeno criminale. Spagna (1567, 1775, 1783), Danimarca (1770), Francia (1661, 1665, 1682, 1683, 1688), Inghilterra (1622, 1655, 1672), tutte compirono dei bombardamenti contro Algeri ma senza i successi sperati.[8] Abraham Duquesne combatté i pirati barbareschi nel 1681 e bombardò Algeri tra il 1682 ed il 1683 con l'intento di soccorrere i prigionieri cristiani.[11]

Le guerre barbaresche

Durante l'inizio del XIX secolo, la Reggenza di Algeri venne restaurata al proprio compito di sede della pirateria contro i convogli tra Europa e Stati Uniti d'America.[8] Questo portò allo scoppio della prima guerra barbaresca e della seconda guerra barbaresca, che culminarono nell'agosto del 1816 nel bombardamento navale di Algeri ad opera di Lord Exmouth.

L'invasione francese

Nel 1808 la popolazione della Reggenza di Algeri ammontava a circa tre milioni di persone, di cui 10 000 turchi e 5 000 kouloughlis (figli di turchi e donne locali).[12]

Durante le guerre napoleoniche, la Reggenza di Algeri beneficiò grandemente del commercio nel Mediterraneo e della massiccia importazione di cibo locale da parte della Francia, il che portò al crearsi di grandi crediti presso lo stato francese. Nel 1827, Hussein Dey, il governante ottomano dell'Algeria, domandò il pagamento di un debito contratto dalla Francia con l'Algeria trentuno anni prima, nel 1799, per la richiesta di supporti alimentari per la campagna napoleonica in Egitto.

Il console francese Pierre Deval rifiutò di dar risposta al dey e come segno di sdegno Hussein Dey toccò il console col suo ventaglio. Carlo X causò la definitiva rottura delle relazioni tra i due paesi. La Reggenza di Algeri ebbe fine con l'invasione francese del 1830, seguita dall'occupazione francese per i successivi 132 anni.[8]

Suddivisione amministrativa

La Reggenza era composta da vari beilicati (beylik) sotto l'autorità dei bey (vassalli):[13]

- Dar as-Sultan, comprendeva la città di Algeri e i porti limitrofi;[14]

- Il Beilicato di Costantina, aveva la sua capitale a Costantina;[15]

- Il Beilicato di Titteri, al centro, fu istituito nel 1548, con capitale a Médéa;[15]

- Il Beilicato dell'Ovest fu istituito nel 1563, con capitale a Mascara, poi Mazouna nel 1710. Fu trasferita a Orano nel 1791.[16]

Questi beilicati erano istituzionalmente distinti e godevano di una notevole autonomia.[17][18]

L'amministrazione ottomana dell'Algeria si affidava alle tribù arabe makhzen.[19] Secondo il sistema del beilicato, i bey dividevano i loro beilicati ai capi tribù. Ogni provincia era divisa in outan, o contee, governate da caid (comandanti) sotto l'autorità del bey per mantenere l'ordine e riscuotere le tasse.[20] I bey gestivano il sistema amministrativo e controllavano i loro beilicati con l'aiuto di comandanti e governatori tra le tribù makhzen. In cambio, queste tribù godevano di privilegi speciali, tra cui l'esenzione dalle tasse.[21]

Il bey di Costantina contava sulla forza delle tribù locali, in particolare dei Beni Abbas a Medjana e delle tribù arabe a Hodna e nella regione di M'zab. I capi di queste tribù erano chiamati sceicchi degli arabi.[21] Questo sistema permise ad Algeri di espandere la propria autorità sull'Algeria settentrionale per tre secoli.[22]

Note

- ^ Merouche, 2007, p. 140

- ^ Federico Cresti, Inquadramento storico e testimonianze archeologiche, in L'Africa islamica: Algeria, Il mondo dell'archeologia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2005. URL consultato il 6 febbraio 2025.

- ^ Calchi Novati e Roggero, p. 18

- ^ a b c d e f (EN) Jamil Abun-Nasr, A history of the Maghrib in the Islamic period, Cambridge University Press, 20 agosto 1987, pp. 151ff, ISBN 978-0-521-33767-0. URL consultato il 24 ottobre 2010.

- ^ a b c d (EN) Phillip Chiviges Naylorp, North Africa: a history from antiquity to the present, University of Texas Press, 2009, p. 117, ISBN 978-0-292-71922-4. URL consultato il 24 ottobre 2010.

- ^ "Armistizio fra la Francia e il Dey di Algeri del 1800" in Gallica

- ^ An Historical Geography of the Ottoman Empire p.107ff

- ^ a b c d e (EN) Clifford Edmund Bosworth, Historic cities of the Islamic world, Brill Academic Publishers, 30 gennaio 2008, p. 24, ISBN 978-90-04-15388-2. URL consultato il 24 ottobre 2010.

- ^ Alberto Tenenti, Piracy and the Decline of Venice, 1580-1615, University of California Press, 1967, p. 81. URL consultato il 24 ottobre 2010.

- ^ Jonathan Gil Harris, Sick Economies: Drama, mercantilism, and disease in Shakespeare's England, University of Pennsylvania Press, 2003, p. 152ff, ISBN 978-0-8122-3773-3. URL consultato il 24 ottobre 2010.

- ^ (EN) Henri Martin, Martin's History of France, Walker, Wise & Co., 1864, p. 522. URL consultato il 24 ottobre 2010.

- ^ (EN) Elizabeth Isichei, A history of African societies to 1870, Cambridge University Press, 1997, p. 273, ISBN 0-521-45444-1. URL consultato il 24 ottobre 2010.

- ^ (EN) Daniel Panzac, The Barbary Corsairs: The End of a Legend, 1800-1820, BRILL, 2005, p. 15, ISBN 978-90-04-12594-0. URL consultato l'11 agosto 2024.

- ^ Calchi Novati e Roggero, p. 17

- ^ a b A.-L. d' Harmonville, Dizionario delle date, dei fatti, luoghi ed uomini storici, o: Repertorio alfabetico di cronologia univerale ..., G. Antonelli, 1842, p. 163. URL consultato l'11 agosto 2024.

- ^ Africa: notiziario dell'Associazione fra le imprese italiane in Africa, Associazione fra le imprese italiane in Africa, 1952, p. 299. URL consultato l'11 agosto 2024.«beilicato dell'ovest (Orano, Mostaganem, Mascara, Tlemcen)»

- ^ Calchi Novati e Roggero, pp. 17-18

- ^ John Douglas, Modern Algeria : the origins and development of a nation, Bloomington : Indiana University Press, 2005, pp. 32-33, ISBN 978-0-253-21782-0. URL consultato l'11 agosto 2024.

- ^ (EN) Nabil Matar, Turks, Moors, and Englishmen in the Age of Discovery, Columbia University Press, 25 ottobre 2000, p. 122, ISBN 978-0-231-50571-0. URL consultato l'11 agosto 2024.

- ^ (EN) Charles-André Julien, History of North Africa: Tunisia, Algeria, Morocco. From the Arab Conquest to 1830, New York, Praeger, 1970, p. 295, ISBN 978-0-7100-6614-5. URL consultato l'11 agosto 2024.

- ^ a b (EN) Jamil M. Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, Cambridge University Press, 20 agosto 1987, p. 169, ISBN 978-0-521-33767-0. URL consultato l'11 agosto 2024.

- ^ (AR) يحي بوعزيز;, الموجز في تاريخ الجزائر الجزائر الحديثة ج2, ديوان المطبوعات الجامعية, 2007, p. 25, ISBN 978-9961-0-1045-7. URL consultato l'11 agosto 2024.

Bibliografia

- Giampaolo Calchi Novati e Caterina Roggero, Storia dell'Algeria indipendente, collana Storia Paperback, 2ª ed., Bompiani, 2018 [1998], ISBN 978-88-452-9751-9.

- Lemnouar Merouche, Recherches sur l'Algérie à l'époque ottomane II: La course, mythes et réalités, Parigi, Éditions Bouchène, 2007 [1998], ISBN 978-2-912946-95-9.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Reggenza di Algeri

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Reggenza di Algeri

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 122950495 · BNF (FR) cb122725301 (data) |

|---|