Kongo_(popolo)

| Kongo | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||

| Luogo d'origine | Africa centrale | |||||||

| Popolazione | 20 873 000 (2025)[1] | |||||||

| Lingua | Kikongo, Kituba | |||||||

| Religione | Cristianesimo | |||||||

| Gruppi correlati | Teke, Yaka, Suku | |||||||

| Distribuzione | ||||||||

| ||||||||

I kongo o bakongo sono una popolazione del gruppo etnico dei bantu che vive lungo la costa atlantica dell'Africa, tra Pointe-Noire (Repubblica del Congo) e Luanda (Angola). Sono principalmente definiti dal parlare la lingua kongo.

Questa popolazione arrivò nella regione della foce del fiume Congo probabilmente alla fine del VI secolo a.C., come parte della prima migrazione bantu e vi importarono la pratica dell'agricoltura e la lavorazione del ferro. Le prime descrizioni dei viaggiatori europei risalgono alla fine del XV secolo: erano presenti una serie di regni, lungo le rive del fiume Congo, tra cui il regno del Congo e il regno di Loango.

Storia

Origini

La storia antica del popolo Kongo è difficile da accertare. La regione è vicina all'Africa orientale, considerata una regione chiave per le migrazioni umane preistoriche. Questa vicinanza geografica, afferma Jan Vansina, suggerisce che la regione del fiume Congo, patria del popolo Kongo, fosse popolata migliaia di anni fa. Sulla base della glottocronologia, ovvero la stima delle cronologie dei gruppi etnici basata sull'evoluzione del linguaggio, è probabile che la lingua kikongo e le lingue Gabon-Congo si siano separate intorno al 950 a.C.[4]

Le prime prove archeologiche provengono da Tchissanga (ora parte della moderna Repubblica del Congo), un sito datato intorno al 600 a.C. Tuttavia, il sito non prova quale gruppo etnico fosse residente in quel momento.[4] Il popolo Kongo si era stabilito nell'area ben prima del V secolo d.C., dando vita a una società che utilizzava le diverse e ricche risorse della regione e sviluppava metodi agricoli.[5] Secondo James Denbow, la diversificazione sociale era stata probabilmente raggiunta nel II secolo d.C.[6]

Secondo Vansina, piccoli regni e principati Kongo apparvero nell'attuale regione nel 1200 d.C., ma la storia documentata di questo periodo del popolo Kongo, se esistita, non è sopravvissuta fino all'era moderna. Una descrizione dettagliata e abbondante del popolo Kongo che viveva vicino ai porti atlantici della regione, come cultura, lingua e infrastrutture sofisticate, appare solo nel XV secolo, scritta dagli esploratori portoghesi. I successivi lavori antropologici sui Kongo della regione provengono da scrittori dell'era coloniale, in particolare francesi e belgi, ma anche questi sono limitati e non coprono in modo esaustivo tutto il popolo Kongo. Le prove suggeriscono, afferma Vansina, che i Kongo erano avanzati nella loro cultura e nei sistemi socio-politici ben prima dell'arrivo delle prime navi portoghesi alla fine del XV secolo.[7]

Era moderna

Era contemporanea

Con oltre 5,6 milioni di esseri umani rapiti nell'Africa centrale, poi venduti e spediti come schiavi, i Kongo furono testimoni delle più grandi esportazioni di schiavi dall'Africa nelle Americhe.[8] Secondo Jan Vansina, "l'intera economia dell'Angola e le sue istituzioni di governo erano basate sulla tratta degli schiavi" nel XVIII e XIX secolo, fino a quando la tratta atlantica degli schiavi fu interrotta con la forza negli anni Quaranta dell'Ottocento. Questo divieto del lucroso commercio di schiavi attraverso le terre del popolo Kongo fu aspramente contrastato sia dai portoghesi che dai luso-africani, afferma Vansina. La tratta degli schiavi fu sostituita dal commercio dell'avorio nel 1850, quando i vecchi proprietari di carovane e le vecchie rotte sostituirono la caccia agli esseri umani con la caccia agli elefanti, effettuata su larga scala dai Kongo con l'aiuto di altri gruppi etnici come i Chokwe.[9]

Il frammentato popolo Kongo nel XIX secolo fu annesso da tre diversi imperi coloniali europei, durante la spartizione dell'Africa sancita dalla Conferenza di Berlino: le parti più settentrionali andarono alla Francia (ora Repubblica del Congo e Gabon), la parte centrale lungo il fiume Congo insieme alla vasta regione interna andò al Belgio (ora Repubblica Democratica del Congo) e le parti meridionali (ora Angola) andarono al Portogallo, che aveva da tempo stabilito interessi commerciali nell'area.[10] Il popolo Kongo in tutte e tre le colonie divenne uno dei gruppi etnici più attivi negli sforzi per decolonizzare l'Africa e collaborò con altri gruppi dell'Africa centrale per aiutare a liberare le tre nazioni verso l'autogoverno.[11] Le regioni francese e belga divennero indipendenti nel 1960, mentre l'indipendenza dell'Angola arrivò solo nel 1975.

Economia

La società Bakongo presenta una varietà di occupazioni. Alcuni sono agricoltori che coltivano beni di prima necessità e raccolti da reddito, altri pescano e cacciano, ma la maggior parte lavora oggi nelle fabbriche e commercia nelle città.[12]

Tra gli alimenti di base figurano manioca, banane, mais, taro e patate dolci. Altre colture includono arachidi e fagioli. Le colture da reddito furono introdotte dai governanti coloniali e includono caffè e cacao per l'industria del cioccolato. L’olio di palma è un altro bene di esportazione.[12]

Cultura

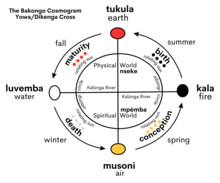

Il popolo Kongo ha tradizionalmente riconosciuto la propria discendenza dalla madre (matrilinearità) e questo lignaggio li collega in gruppi di parentela. Sono persone che hanno a cuore la propria indipendenza, al punto che i vicini villaggi evitano di dipendere gli uni dagli altri. La religione tradizionale Bakongo è complessa e articolata, e la loro tradizione messianica ha portato alla nascita di diversi movimenti politico-religiosi nel XX secolo.[12] Ciò può essere collegato alle premesse della cosmologia dualistica della tradizione Bakongo, dove esistono due mondi, uno visibile e vissuto, un altro invisibile e popolato dagli spiriti. La convinzione che vi sia interazione e scambio reciproco tra questi significa che il mondo degli spiriti può possedere il mondo materiale.[13]

La settimana Kongo era di quattro giorni: Konzo, Nkenge, Nsona e Nkandu. Questi giorni prendono il nome dai quattro centri abitati nei pressi dei quali tradizionalmente si teneva a rotazione un mercato contadino.[14] Ogni distretto principale o centro abitato aveva quattro mercati a rotazione, con ciascun centro che prende il nome da questi giorni della settimana. I raduni di mercato più grandi venivano ruotati una volta ogni otto giorni, a Nsona Kungu.[15]

Arte kongo

-

Statuetta protettiva Nkisi, XIX secolo. Legno, terra, specchio, corda, pigmenti, caolino. Musée du quai Branly, Parigi.

-

Statua reliquiario, XX secolo. Raccolte extraeuropee del Castello Sforzesco, Milano.

-

Figura di madre e bambino (Phemba), XIX secolo. Legno, perline, specchio di vetro, metallo. Brooklyn Museum.

-

Figura commemorativa: uomo seduto, XIX-XX secolo, legno, vetro, metallo, caolino. Metropolitan Museum of Art, New York.

-

Ciotola con tintura ceramica e vegetale. National Museum of African Art, Washington, DC.

Note

- ^ a b People Cluster: Bantu, Kongo, su joshuaproject.net. URL consultato il 25 gennaio 2025.

- ^ Angola, su cia.gov. URL consultato il 25 gennaio 2025.

- ^ Congo, Republic of the, su cia.gov. URL consultato il 25 gennaio 2025.

- ^ a b Vansina, p. 52.

- ^ Vansina, p. 146.

- ^ James Denbow, Congo to Kalahari: Data and hypotheses about the political economy of the western stream of the Early Iron Age, in The African Archaeological Review, vol. 8, 1990, pp. 139–75, DOI:10.1007/bf01116874.

- ^ Vansina, p. 152.

- ^ Eltis, David, and David Richardson (2015), Atlas of the Transatlantic Slave Trade, 2nd Edition, Yale University Press, ISBN 978-0300212549

- ^ Jan Vansina, Being Colonized, Univ of Wisconsin Press, 2010, pp. 10–11, ISBN 9780299236434.

- ^ Didier Gondola, The History of Congo, Greenwood, 2002, pp. 50–58, ISBN 978-0-313-31696-8.

- ^ Appiah, Anthony e Henry Louis Gates, Encyclopedia of Africa, Oxford University Press, 2010, pp. 14–15, ISBN 978-0-19-533770-9.

- ^ a b c Bakongo, su britannica.com, Enciclopedia Britannica.

- ^ Brian Morris, Religion and Anthropology: A Critical Introduction, Cambridge University Press, 2006, pp. 153–155, ISBN 978-0-521-85241-8.

- ^ Joseph Conrad, Heart of Darkness and the Congo Diary: A Penguin Enriched eBook Classic, Penguin, 2008, p. 133 con nota 27, ISBN 978-1-4406-5759-7.

- ^ Wyatt MacGaffey, Kongo Political Culture: The Conceptual Challenge of the Particular, Indiana University Press, 2000, p. 19, ISBN 0-253-33698-8.

Bibliografia

- Jan M. J. Vansina, Paths in the Rainforests, University of Wisconsin Pres, 1990, ISBN 9780299125738.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kongo

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kongo

Collegamenti esterni

- (EN) Kongo, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85011094 · BNF (FR) cb119875326 (data) · J9U (EN, HE) 987007284506605171 |

|---|