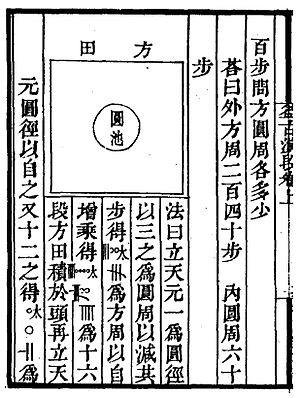

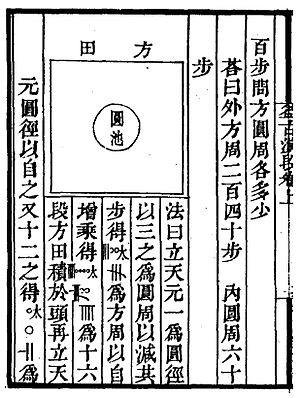

四库全书知不足斋丛书《益古演段》书影

四库全书知不足斋丛书《益古演段》书影

《益古演段》是李冶的一部数学著作。“益古”指蒋周的《益古集》,“演段”指蒋周的算书《益古集》中的条段法。基本上都是已知平面图形的面积,求圆的半径、正方形的边长和周长等等。书中先用天元术建立方程(多数是二次方程),再用条段法旁证。

题目的格式,分四部分:“法曰”、“条段图”、“依条段求之”、“义曰”、和“旧术曰”。

- 法即天元法,

- 条段图和条段法是蒋周《益古集》的方法,

- 义就是文字说明,

- 旧术是《益古籍》中的方法,

- 依条段求之指用条段法证明天元术。

四库全书所收知不足斋丛书《益古演段》三卷,一共64问。

卷上

卷上 第一问至第二十二问,全是关于正方形和圆形的问题。

例子:第八问:今有方田一段,内有园池水占之。外有地一十三亩七分半。只云内外方圆周共相和,得三百步。问方圆周各多少?

答曰:外方周二百四十步,内圆周六十步。

法曰:立天元一为圆径,以三之为圆周,以减共步,得

太

太

为方周,以自增乘,得

太

太

(天元:相当于未知数 x)

(天元:相当于未知数 x)

十六段方田积于头,再立天元圆径以自之又十二之,得

太

太

为十六个圆池积以减头位得

太

太

为十六段如积,寄左然后列真积一十三亩七分半,以亩法通之得五万二千八百步,与左相消得

开平方为圆池径,又三之为圆池周。

卷中

第二十三问至第四十二问,共20 问,解长方形和圆形的问题。

例题:第三十六问

今有圆田一段,中有直池水占之,外计地六千步。只云从内池四角斜至四楞各一十七步半。其内池长阔共相和得八十五步。问三事各多少?

答曰外田径一百步,池长六十步,阔二十五步。

法曰 (天元术):立天元一位内池斜角,加二倍池角到圆池的距离为圆的直径

圆直径:

太 (常数项)

太 (常数项)

(天元:相当于未知数 x)

(天元:相当于未知数 x)

圆直径= x+35

将近似圆周率 3 乘圆直径的平方 得圆面积的四倍=  = 3

= 3  =

=

四段圆面积:

太(常数项)

太(常数项)

元(x)

元(x)

(

( 项)

项)

四段圆面积减去四倍土地面积得池面积的四倍= - 4 x 6000 =

- 4 x 6000 =

四段池积:

太

太

元(x)

元(x)

(

( 项)

项)

池长阔之和 85的平方

(7225)

(7225)

等于 四段池面积加 一段较(水池长与阔之差)幂(平方)

又二段池面积 加一段较幂 等于 长的平方加阔的平方 等于

水池对角线幂(对角线长度的平方):

太

太 元 (x)

元 (x) (

( )

)

(四池积 + 较幂) -(二池积+ 较幂) = 二池积 = 7225-

(7225)

(7225)

二段池积 乘二 = 四段池积:

与上四段池积:

太

太

元(x)

元(x)

(

( 项)

项)

合并得一元二次方程式  :

:

太

太

元

元

解之得池对角线长度为65步

圆直径= 65 + 2 * 17.5 = 65+35=100

较 = 长 - 阔 =35步

长 +阔 =85

由此 池长=60 步 池阔 =25 步

卷下

第四十三问至第六十四问,共22 问,是关于比较复杂的图形。

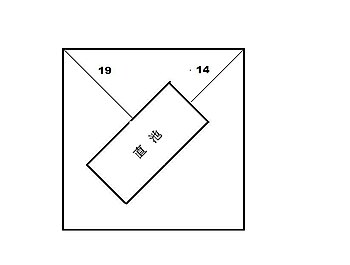

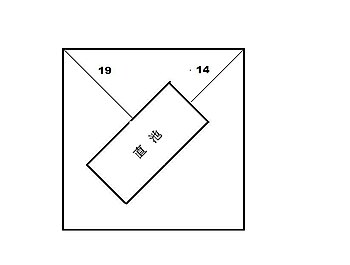

第五十四问:今有方田一段,内有直池结角占之;外计地一千一百五十步只云从田角至水两边各一十四步,一十九步;问三事各多少?

答曰:方四十五步,池长三十五步,阔二十五步。

法曰:设天元一为池阔:x

元

元

池阔加田角到池边距离的2倍 (38步)等于 方田对角线的长度:x+38

元

元

取平方得展田(以方田对角线为边的正方形)面积

元

元

- 又池长-池阔 = 2 (19-14) = 10

池长 = 池阔 +10:x+10

太

太

池面积 = 池阔 乘 池长:x(x+10) =

太

太

池面积 乘 1.96 (  的平方 =1.96) 得

的平方 =1.96) 得

太

太

展田面积 - 池面积 乘 1.96得地积乘1.96:

-

-  :

:

元

元

占地 乘 1.96 =1150 * 1.96 =2254=

由此得 = :

:

元

元

解方程得 池阔 25步

由此得 池长 =池阔 +10 =35步

放田边长 =45 步

李冶在出版《测圆海镜》之后,撰写《益古演段》,将抽象的代数方法(天元术)和直观性强的几何方法(条段法)相结合来阐述问题,图文并茂,便于学习天元术,使此书成为当时受人们欢迎的数学教材。蒋周的《益古集》已失传,《益古演段》成为保留最详尽的条段法资料的文献。

1902年英国伦敦会传教士伟烈亚力在1902年上海出版的《中国典籍扎记》简略地介绍了《益古演段》[1].

1913年法国赫师慎(van Hée)将《益古演段》64问翻译成法文,发表在通报上。[2]

1984年新加坡大学蓝丽蓉和马来西亚的洪天赐发表英文论文题为《李冶及其益古演段》。

參考文獻

引用

- ^ Alexander Wylie, Notes on Chinese Literature, p117; 1902, Shanghai

- ^ van Hée Li Yeh, Mathématicien Chinois du XIIIe siècle, TP,1913,14,537

来源

清朝中央奉敕重輯典籍 |

|---|

經部 |

|---|

| 易類 | 《周易口訣義》 - 《溫公易說》 - 《易學辨惑》 - 《讀易詳說》 - 《周易窺餘》 《易變體義》 - 《 易原》 - 《易說》 - 《易傳燈》 - 《厚齋易學》 - 《易象意言》 《周易詳解》 - 《讀易舉要》 - 《周易象義》 - 《易纂言外翼》 - 《易精蘊大義》 - 《易學變通》 |

|---|

| 書類 | 《洪範口義》 - 《禹貢指南》 - 《禹貢論、後論、山川地理圖》 - 《尚書講義》 - 《尚書詳解》 《 禹貢說斷》 - 《五誥解》 - 《絜齋家塾書鈔》 - 《尚書精義》 - 《融堂書解》 - 《洪範統一》 |

|---|

| 詩類 | 《慈湖詩傳》 - 《續呂氏家塾讀詩記》 - 《絜齋毛詩經筵講義》 - 《毛詩講義》 - 《詩纘緒》 |

|---|

| 禮類 | 《周官新義附考工記解》 - 《周官總義》 - 《周官集傳》 - 《儀禮集釋》 - 《儀禮釋宮》

《月令解》 - 《蒙齋中庸講義》 |

|---|

| 樂類 | 《瑟譜》 - 《韶舞九成樂補》 - 《律呂成書》 |

|---|

| 春秋類 | 《春秋釋例》 - 《春秋左氏傳續說》 - 《春秋傳說例》 - 《春秋辨疑》 - 《春秋經解》 - 《春秋例要》

《春秋通訓》 - 《春秋考》 - 《春秋讞》 - 《春秋集注》 - 《春秋講義》 - 《春秋說》 - 《春秋三傳辨疑》 |

|---|

| 其他 | 《孝經述注》 - 《尊孟辨、續辨、別錄》 - 《切韻指掌圖附撿例》 |

|---|

|

|

史部 |

|---|

| 正史類 | |

|---|

| 編年類 | |

|---|

| 別史 雜史 | |

|---|

| 傳記 載記 | |

|---|

| 譜系 | |

|---|

| 地理類 | 《河防通議》 - 《治河圖略》 - 《 嶺表錄異》 - 《河朔訪古記》 - 《 諸蕃志》 |

|---|

| 職官 政書 | 《麟台故事》 - 《南宋館閣錄》 - 《南宋館閣續錄》 - 《州縣提綱》 - 《 宋朝事實》 《 漢官舊儀、補遺》 《廟學典禮》 - 《讜論集》 |

|---|

| 金石 史評 | 《寶刻類編》 - 《經幄管見》 - 《舊聞證誤》 |

|---|

|

|

子部 |

|---|

| 儒家類 | 《 帝範》 - 《袁氏世範》 - 《戒子通錄》 - 《知言附錄》 - 《明本釋》 - 《少儀外傳》 《項氏家說附錄》 - 《朱子讀書法》 - 《家山圖書》 |

|---|

| 法家農家 | |

|---|

| 醫家類 | 《顱囟經》 - 《博濟方》 - 《 蘇沈良方》 - 《腳氣治法總要》 - 《旅舍備要方》 - 《傷寒微旨》 《全生指迷方》 - 《衛生十全方》 - 《奇疾方》 - 《衛濟寶書》 - 《太醫局程文》 - 《產育寶慶方》 《集驗背疽方》 - 《濟生方》 - 《產寶諸方》 - 《救急仙方》 - 《瑞竹堂經驗方》 |

|---|

| 天文演算 | |

|---|

| 術數類 | 《皇極經世索隱》 - 《大衍索隱》 - 《月波洞中記》 - 《命書李虛中注》 - 《玉照定真經》

《玉管照神局》 - 《太清神鑑》 - 《徐氏珞琭子賦注》 - 《三命指迷賦》 - 《星命總括》 - 《人倫大統賦》 |

|---|

| 藝術類 | 《寶真齋法書贊》 - 《竹譜》 - 《衍極》 |

|---|

| 雜家類 | 《 金樓子》 - 《蘇氏演義》 - 《雲穀雜記》 - 《甕牖閒評》 - 《坦齋通編》 - 《考古質疑》 《潁川語小》 - 《愛日齋叢鈔》 - 《呂氏雜記》 - 《石林燕語考異》 - 《常談》 - 《密齋筆記續筆記》 《琴堂諭俗編》 - 《敬齋古今注》 - 《日聞錄》 - 《言行龜鑑》 |

|---|

| 類書類 | 《古今同姓名錄》 - 《實賓錄》 - 《帝王經世圖譜》 |

|---|

| 道家小說 | 《文子纘義》 - 《 江淮異人錄》 - 《賈氏談錄》 - 《東齋記事》 - 《珍席放談》 - 《 唐語林》 《 萍洲可談》 - 《高齋漫錄》 - 《張氏可書》 - 《步里客談》 - 《東南紀聞》 |

|---|

|

|

集部 |

|---|

| 總集類 | 《江湖小集》 - 《江湖後集》 - 《文選顏鮑謝詩評》 - 《 宛陵群英集》 |

|---|

| 別集類 | 《逍遙集》 - 《南陽集》 - 《文莊集》 - 《宋元憲集》 - 《宋景文集、補遺、附錄》 《文恭集、補遺》 - 《祠部集》 - 《華陽集、附錄》 - 《金氏文集》 - 《公是集》 - 《彭城集》 《都官集》 - 《鄖溪集》 - 《淨德集》 - 《忠肅集》 - 《王魏公集》 - 《濟南集》 - 《 畫墁集》 《陶山集》 - 《雲溪居士集》 - 《潏水集》 - 《學易集》 - 《西台集》 - 《北湘集》 《溪堂集》 - 《日涉園集》 - 《灌園集》 - 《摛文堂集、附錄》 - 《襄陵集》 - 《東堂集》 《浮沚集》 - 《竹隱畸士集》 - 《洪龜父集》 - 《跨鼇集》 - 《忠湣集》 - 《初寮集》 《橫塘集》 - 《老圃集》 - 《丹陽集》 - 《毗陵集》 - 《浮溪集》 - 《莊簡集》 - 《正德文集》 《東窗集》 - 《忠惠集、附錄》 - 《晙溪居士集》 - 《忠穆集》 - 《紫微集》 - 《東牟集》 《相山集》 - 《三餘集》 - 《大隱集》 - 《鄱陽集》 - 《澹齋集》 - 《灊山集》 - 《雲溪集》 《北海集、附錄》 - 《崧庵集》 - 《藏海居士集》 - 《茶山集》 - 《蘆川歸來集、附錄》 《鄧紳伯集》 - 《浮山集》 - 《湖山集》 - 《文定集》 - 《唯室集、附錄》 - 《漢濱集》 《雲莊集》 - 《竹軒雜著》 - 《雪山集》 - 《方舟集》 - 《香山集》 - 《宮教集》 - 《蒙隱集》 《定庵類稿》 - 《澹軒集》 - 《尊白堂集》 - 《東塘集》 - 《涉齋集》 - 《乾道稿》 - 《淳熙稿》 《章泉稿》 - 《止堂集》 - 《緣督集》 - 《絜齋集》 - 《定齋集》 - 《九華集、附錄》 《應齋雜著》 - 《芸庵類稿》 - 《南湖集》 - 《南澗甲乙稿》 - 《自鳴集》 - 《客亭類稿》 《蓮峰集》 - 《燭湖集、附編》 - 《昌穀集》 - 《省齋集》 - 《山房集》 - 《後樂集》 - 《性善堂稿》 《東山詩選》 - 《蒙齋集》 - 《鶴林集》 - 《東澗集》 - 《浣川集》 - 《漁墅類稿》 《滄洲塵缶編》 - 《泠然齋詩集》 - 《澗泉集》 - 《篔窗集》 - 《臞軒集》 - 《敝帚稿略》 - 《庸齋集》 《彝齋文編》 - 《張氏拙軒集》 - 《靈巖集》 - 《楳埜集》 - 《恥堂存稿》 - 《字溪集、附錄》 《潛山集》 - 《須溪集》 - 《葦航漫遊稿》 - 《碧梧玩芳集》 - 《閬風集》 - 《秋聲集》 《廬山集》 - 《英溪集》 - 《則堂集》 - 《百正集》 - 《自堂存稿》 - 《心泉學詩稿》 - 《拙軒集》 《歸田類稿》 - 《剩語》 - 《牆東類稿》 - 《青山集》 - 《紫山大全集》 - 《小亨集》 - 《青崖集》 《養吾齋集》 - 《雙溪醉隱集》 - 《東庵集》 - 《畏齋集》 - 《牧庵文集》 - 《陳秋岩詩集》 《蘭軒集》 - 《西岩集》 - 《中庵集》 - 《王文忠集》 - 《勤齋集》 - 《榘庵集》 - 《伊濱集》 《積齋集》 - 《瓢泉吟稿》 - 《子淵詩集》 - 《羽庭集》 - 《吾吾類稿》 - 《性情集》 - 《樗隱集》 《密庵集》 - 《 臨安集》 - 《藍山集》 - 《藍澗集》 - 《樗庵類稿》 - 《鵝湖集》 |

|---|

| 詩文評 | 《藏海詩話》 - 《環溪詩話》 - 《餘師錄》 - 《文章精義》 - 《浩然齋雅談》 - 《文說》 - 《丹陽詞》 |

|---|

|

|

|