北極星

北極星(ほっきょくせい)とは、北側の極星(ポールスター)のことで、天の北極に最も近い輝星を意味する。自転するあらゆる天体ごとに定義ができる[注釈 1]が、ここでは地球における天の北極に最も近い輝星について詳述する。

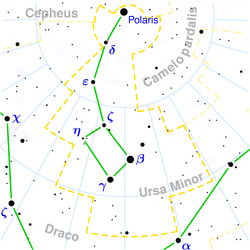

地球の歳差運動のため春分点や秋分点が黄道に沿って西向きに移動し約25,800年で一周する。このため天の北極も移動する。21世紀時点で天の北極に完全に重なる地球の輝星は存在しないが、こぐま座α星のポラリスを北極星と呼んでいる。

概説

地球の自転軸を北極側に延長した天球面上の「天の北極」近くにある星を北極星と呼んでいる。日周、あるいは年周においても地球上から見ると星はほとんど動かず、北の空の星は北極星を中心に周りを回転しているように見える。そのため、北極星は天測航行を行う際に正確な測定をするための固定点となり得る。

現在北極星と呼ばれるポラリスは、21世紀初頭では天の北極から視野角で1°弱離れたところに位置し、視直径1.5°程度(満月3個分程の大きさ)の円を描いている。

地球の自転には歳差があると認識され、天の北極も移動して北極星も何千年か毎に別の星に移り変わることがわかっている。

変遷する北極星

歳差運動により天の北極が移動するため、北極星の役割を果たす星は年ごとに天の北極に近づいて極値となってから離れていき、他の星との比較によって北極星の役割を交代していく。この変化は人類の有史時代の長さに比べてゆっくりで、およそ25,800年で元の星に戻り、これを繰り返す。ただし、各恒星の固有運動があるために正確な繰り返しとはならない。例えばうしかい座α星のアークトゥルスは全天21個の一等星のうち固有運動がケンタウルス座α星に次いで大きく、紀元前58,000年頃に天の北極に近く北極星となっていた[注釈 2]。計算から、紀元前2,000年代にはりゅう座α星(Thuban)が天の北極近くにあった。紀元前2,500年のエジプト第4王朝に建てられたクフ王のピラミッドは、建設当時の北極星とおおぐま座のミザール(視等級2.2等)を使って正確に真北を求めて建設されていたらしいことがわかっている[2][3]。およそ紀元前12,000年頃はこと座のベガが北極星であり、いまから約11,000年後には再びベガが北極星になる。

北極星と認識される条件は、天の北極に近く明るいこと、近接する明るい星がないことである。また、星の視等級が暗い場合、都会では光害などで3等星以下は目立たず、たとえ天の北極近くにあっても有用ではないと考えられる。ポラリスはその固有運動により、紀元前23,600年頃は天の北極に現在より近く、西暦27,800年頃は現在より離れると予想されている。下記の過去や未来の北極星のうち、天の北極から1°以内に収まる星はポラリスとりゅう座α星であり、りゅう座α星は天の北極に最も近くなる。

以下に北極星として交代する星を示す。時期は北極星として見え始める時期ではなく、各星が天の北極に最も近づく時期を示し、下記の時期を中心とした前後数世紀はその星が北極星となる。下記で表した視等級は現在の観測に基づく。

- 過去の北極星

-

- 紀元前12,000年頃 - こと座α星(ベガ 英: Vega、視等級0.0等)

- - 明るいが、天の北極から5°ほど離れる。

- 紀元前10,000年頃 - ヘルクレス座ι星(視等級3.8等)

- 紀元前7,700年頃 - ヘルクレス座τ星(視等級3.9等)

- 紀元前5,300年頃 - りゅう座ι星(エダシク 英: Edasich、視等級3.3等)

- 紀元前3,000年頃 - りゅう座α星(トゥバン 英: Thuban、視等級3.7等)

- 紀元前1,100年頃 - こぐま座β星(コカブ 英: Kochab、視等級2.1等)

- - 天の北極まで約7°(満月の直径のおよそ14個分)まで近づく。

- 現在の北極星

-

- こぐま座α星(ポラリス、視等級2.0等)

- - 西暦2,100年頃に天の北極に最接近する。

- 未来の北極星

-

- - ただし天の北極から7°離れる。

星官にみえる北極星

「帝」星

古代中国で編まれた星座「星官」では、ポラリスは北極星と認識されていない。当時はこぐま座β星が天の北極に最も近かったからである。こぐま座β星は古代中国の天球区分では紫微垣中の星官である「北極」の二つ目の星「北極二」で「帝」と名付けられている。ポラリスは星官「勾陳」の「勾陳一」に比定されている。

「天皇大帝」星と信仰

これとは別に「天皇大帝」という唯一星からなる星官があり、北辰耀魄宝ともよばれた。これは道教における最高神「玉皇大帝」と同一視されている[注釈 3]。

この星が現代に現存するどの星に当たるかは、当時の星図から正確に読み取ることが難しく、書によってさまざまに解釈が異なる。信仰においては、西暦500年頃以降から北極星と認識されたポラリスであるとされ「北極紫微大帝」と称した[注釈 3]。

これとは別に、同じく北の方角の目印となっている北斗七星への信仰(北斗星君など)があり、仏教においても北極星を神格化した妙見菩薩(尊星王、北辰妙見神)への信仰があった。

仏教や道教は日本にももたらされ、北斗七星第七星のおおぐま座η星(英: Alkaid、星官「北斗」の「瑤光」、視等級1.9等)を道教では剣先に見立てて「破軍」と称し、この星を背に戦うと勝利するという信仰が伝わった。仏の加護を賜って戦に勝利し不動の覇権を握るという解釈は武家に人気となり、崇敬を集めて宿曜道からの七曜や九曜[注釈 4]が家紋などにもなり、九曜紋の中心星紋は妙見菩薩や北極星を表すなどと説明される。このように北極星への信仰は北斗七星への信仰との解釈の混交が見られる。

その他

天の北極の目印となるには暗すぎるが、以下の星も天の北極に近づく。

関連項目

脚注

注釈

- ^ 自転する惑星の自転軸のどの方向を「北」とするかについて、これまで太陽系の惑星では軌道面から北極星側にある極を北極と定義してきた。しかし自転軸が横倒しだったり、かつ歳差が大きいような天体では極の南北が逆転してしまう。そのため、2003年、国際天文学連合は右ねじの法則を使い、4指の指から爪方向に回転する天体の北極を親指方向と再定義している。ただし、自転が逆方向の金星など、すでに既知で南北が定義済みの天体などは、新定義から除くとしている[1]。

- ^ もっとも、氷期以前の当時の人類が、農耕や航行のために北を認識するために利用した確証は何一つない。

- ^ a b 道教では時代のさまざまな階層の人間の願望に応える霊験や機能を持った神々を創出していった歴史がある。そのためその寄る辺となる道教における「最高神」も解釈がさまざまに変わっている。本来、道教の神仙である三清の下に置かれた四御は

であり、それぞれ独立した神格だったが、のちに玉皇大帝が最高神格とされた。これに、不動の北辰(天の北極)に居て時間を司る北極紫微大帝、北極星などの星辰(星や星の配置)を始め万物を司り崇敬の中心となっていた天皇大帝が、信仰上のシンボルとして全て北極星に同一視された。

後には、天地と東西南北を意味する六合に合わせ、

- 太乙救苦天尊(東極妙厳青華大帝)

- 南極老人(南極神霄玉清大帝)

- ^ インド占星術の宿曜道における七曜は太陽、月、惑星を指し、北極星を表すドルヴァや北斗星を表すサプタルシの概念は含まれない。しかし日本では七曜を軍神の象徴としての北斗七星と解釈した。宋の時代にはさらに2つの星を加える新たな解釈で九曜が生まれている。

出典

- ^ “イトカワの「北」はどちらか?”. 宇宙航空研究開発機構 (2005年10月31日). 2020年2月5日閲覧。

- ^ Petrie (1883), p. 38 Nature 412:699 (2001); さらなる詳細は DIO を参照。 Archived 2018-01-24 at the Wayback Machine.

- ^ “「星がピラミッドの年齢を教える」”. アストロアーツ (2000年11月17日). 2020年1月20日閲覧。